新着情報(最新消息)

今年5月中に留学生として新たに来日した外国人が前年同月より3割増え、1万人を超えたことが分かった(1万193人)。中でもネパール出身者が7618人で全体の75%を占めており、前月入国者(1万2652人)を合わせると4-5月における同国からの留学入国者数は2万人を超えている。今年4月期に、日本語教育機関への入学を予定していた人の来日時期がずれ込んだものとみられる。同様の現象は前年の同時期にも起こっていて、2023年は5月の「留学」入国者7879人の内、5362人がネパール出身者だった。

5月新規入国の留学生では、ネパールのほかにバングラデシュ(1233人)も急増しており、ほかに中国(431人)、ベトナム(187人)、ミャンマー(110人)等も一定数に上る。

※年初からの累計で8万5千人、対前年比36%増で推移

これを含めて、今年年初から5月までに新規入国済みの留学生数(全国籍者)の累計は8万5448人となった。昨年同時期時点(6万2578人)との比較でみると36%増、実数にして約2万2千人増で推移している。

出身国・地域別ではネパールが2万1238人で最多となり、中国が1万9586人でこれに次ぐ。またベトナム(9777人)、ミャンマー(7046人)、韓国(4500人)、スリランカ(3537人)、台湾(2453人)、米国(2365人)のほか、バングラデシュ(2192)、インドネシア(1068人)も合わせた計10か国・地域が、新規来日者数で千人以上となっている。

********************************************************************************

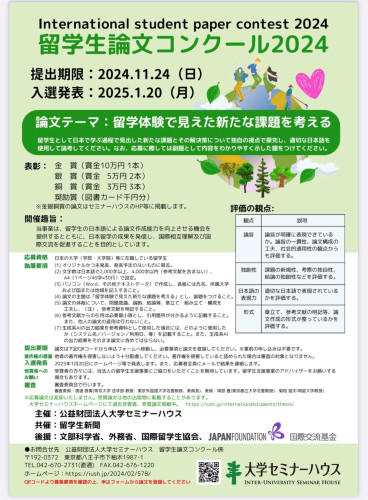

★「留学生論文コンクール2024」応募受付開始!(大学セミナーハウス主催)

募集期間:2024年7月1日(月)~2024年11月24日(木)

論文テーマ:留学体験で見えた新たな課題を考える

※文字数:日本語で2,000字以上4,000字以内

金賞…表彰状及び賞金 10万円(1本)、5万円(2本)、3万円(3本)

論文は下記の申込フォームから必要事項と共に登録してください。

▶論文提出先→ https://forms.gle/zAqkHRpLi4ihrpNY6

▶募集要項→→ https://iush.jp/internationalstudents/thesis/2024_outline

********************************************************************************

※「2025大学特集」配信開始↓↓

最新の留学生募集情報を満載!!

https://cdn.goope.jp/176510/240712133556-6690b2ac14137.pdf

********************************************************************************

★英語版(2024年版)配信開始!

https://cdn.goope.jp/176510/240716135651-6695fd9399447.pdf

********************************************************************************

【注目大学の2025年度留学生募集情報!】

★明治大学 2025年度外国人留学生入試試験科目・日程

https://www.meiji.ac.jp/cip/prospective/admission_exams/6t5h7p000001f23y-att/2025intexam.pdf

★拓殖大学 受験生サイト

https://www.takudai.jp/request/index.html

★中央大学 入試情報(特別入試<多様な入試制度>)

https://www.chuo-u.ac.jp/connect/admission/special

★立教大学 入試情報サイト

https://www.rikkyo.ac.jp/admissions/

★同志社大学 同志社大学への留学を希望される方へ

https://intad.doshisha.ac.jp/intad/

★関西大学 外国人学部留学生入試(2025年度入試要項・出願書類等)

https://www.nyusi.kansai-u.ac.jp/admission/foreigner/

★関西学院大学 国際教育・協力センター(本学への入学を考えている外国人留学生の方)

★東海大学 留学生一般選抜 【10月受験 9/1(金)より受付開始 】

https://www.u-tokai.ac.jp/examination-admissions/examination-system/international/

★早稲田大学 最新動画 WHY WASEDA? (2024 Version)

https://www.youtube.com/watch?v=m1U9Nw2Z2w4&t=3s

********************************************************************************

********************************************************************************

【留学生アルバイト募集情報】 (JTCグループ)

接客・販売のキャリアが身につくアルバイトをしませんか?(中国・韓国出身者)

観光業界の老舗企業であるJTCグループが、現在、留学生アルバイトを募集中。対象者は、大阪市中央区にある免税店で勤務可能な、中国語または韓国を話せる人。仕事内容は商品説明から販売までの接客が中心で、経験がない人でも基本から丁寧に教わることができる。勤務はシフト制で週3,4回程度。時給は1390円、社規定による交通費を支給。

※希望者は下記まで連絡の上、面接時に履歴書を持参。

株式会社JTC :03-6457-7793(担当:人事部 高田)<受付時間10‐18時>

*************************************************

~テーマは「留学体験で見えた新たな課題を考える」、提出期限11/24まで~

公益財団法人大学セミナーハウスでは「留学生論文コンクール2024」を開催する(弊社共催)。現在、日本国内の大学(学部・大学院)等に在籍している外国人留学生が対象で、応募作品の中から金賞(1本)、銀賞(2本)、銅賞(3本)がそれぞれ選出される。

同事業は留学生の日本語による論文作成能力を向上させる機会の提供と、日本留学の成果発信を目的に2009年よりスタートし、過去13回の開催実績がある。累計の応募者数は629人、受賞者は49大学の77人(出身国・地域の数は16)に上る。

今年の論文テーマは「留学体験で見えた新たな課題を考える」で、規定文字数は日本語で2千字以上4千字以内。作品はオリジナルかつ未発表(発表予定もないもの)のものに限り、内容を分かりやすく示した副題をつける。生成系AIの出力結果はそのまま論文に含めることはできず、参考資料として使用した場合にはどのように使用したかを記載する必要がある。

応募受付はすでに開始しており、提出期限は11月24日。論文は下記の申込フォームから必要事項と共に登録・提出する。

▶論文提出先

https://forms.gle/zAqkHRpLi4ihrpNY6

公益財団法人大学セミナーハウス主催/留学生新聞共催

留学生論文コンクール2024 募集要項

|

||||

|

当事業は、留学生の日本語による論文作成能力を向上させる機会を提供するとともに、日本留学の成果を発信し、国際相互理解及び国際交流を促進することを目的としています。 |

||||

|

||||

|

日本の大学(学部・大学院)等に在籍している留学生 |

||||

|

||||

|

留学体験で見えた新たな課題を考える 留学生として日本で学ぶ過程で見出した新たな課題とその解決策について独自の視点で探究し、適切な日本語を使用して論考してください。 なお、応募に際しては副題として内容をわかりやすく示した題をつけてください。 |

||||

|

||||

|

(1) オリジナルかつ未発表、発表予定のないものに限る。 |

||||

|

(2) 文字数は日本語で2,000字以上、4,000字以内(参考文献を含まない)、A4(1ページ40字×30行)で設定。 |

||||

|

(3) パソコン(Word、その他テキストデータ)で作成し、表紙には氏名、所属大学および国または地域を記入すること。 |

||||

|

(4) 論文の主題は「留学体験で見えた新たな課題を考える」とし、副題をつけること。 |

||||

|

(5) 論文の体裁について、問題意識、論拠、結論等、章立て・組み立て・構成を工夫し、参考文献を明記すること。 |

||||

|

(6) 参考文献からの引用は必要最小限とし、引用箇所が分かるように記載すること。また、他人の論文の盗用は行わないこと。 |

||||

|

(7) 生成系AIの出力結果を参考資料として使用した場合には、どのように使用したか(システム名/バージョン/利用日、等)を記載すること。また、生成系AIの出力結果をそのまま論文に含めてはならない。 |

||||

|

||||

|

観点 |

観点の説明 |

|||

|

論旨 |

論旨が明確に表現できているか。論旨の一貫性、論文構成の工夫、社会的通用性の観点からも評価する。 |

|||

|

独創性 |

課題の新規性、考察の独自性、結論の独創性などを評価する。 |

|||

|

日本語の表現力 |

適切な日本語で表現されているかを評価する。 |

|||

|

形式 |

章立て、参考文献の明記等、論文作成の形式が整っているかを評価する。 |

|||

|

||||

|

2024年7月1日(月)~2024年11月24日(木) |

||||

|

事前のお申し込みは必要ありません。 |

||||

|

||||

|

論文は申込フォームから必要事項と共に登録してください。 |

||||

|

||||

|

他者の著作権を侵害しないよう十分配慮してください。著作権を侵害していると認められた場合には、審査の対象となりません。 |

||||

|

||||

|

審査委員会で行います。 |

||||

|

審査委員 |

委員長 |

渡邊 啓貴 |

帝京大学 法学部 教授、東京外国語大学名誉教授 |

|

|

|

委員 |

岡部 豊 |

東京都立大学 名誉教授 |

|

|

|

委員 |

菊地 滋夫 |

明星大学 教授 |

|

|

||||

|

金賞…表彰状及び賞金 10万円(1本) |

||||

|

銀賞…表彰状及び賞金 5万円(2本) |

||||

|

銅賞…表彰状及び賞金 3万円(3本) |

||||

|

奨励賞…図書カード 1千円(審査結果による) |

||||

|

受賞論文は、大学セミナーハウスのホームページに掲載します。また、他の出版物に転載することがあります。 |

||||

|

||||

|

2025年1月20日(月) ホームページ等で発表します。 |

||||

|

また、応募者全員にメールで結果を連絡します。不明な点がある場合は下記までお問い合わせください。 |

||||

|

||||

|

応募論文は返却いたしません。受賞論文は他の出版物に転載することがあります。 |

||||

|

||||

|

受賞者の方々には当法人の留学生支援事業にご協力いただくことを期待しています。また、受賞者には留学生支援事業のアドバイザーをお願いする場合もあります。 |

||||

|

||||

|

応募者の個人情報は、当コンクールの実施・運営の目的以外には使用しません。入賞者の作品、氏名、所属大学、国・地域等は本法人のホームページにて公表いたします。また、他の出版物において紹介することがあります。 |

||||

|

||||

|

公益財団法人大学セミナーハウス |

||||

|

留学生新聞(共催) |

||||

|

||||

|

文部科学省 |

||||

|

外務省 |

||||

|

国際交流基金日本語国際センター |

||||

|

国際留学生協会 |

||||

********************************************************************************

※「2025大学特集」配信開始↓↓

最新の留学生募集情報を満載!!

https://cdn.goope.jp/176510/240712133556-6690b2ac14137.pdf

********************************************************************************

★英語版(2024年版)配信開始!

https://cdn.goope.jp/176510/240716135651-6695fd9399447.pdf

********************************************************************************

【注目大学の2025年度留学生募集情報!】

★明治大学 2025年度外国人留学生入試試験科目・日程

https://www.meiji.ac.jp/cip/prospective/admission_exams/6t5h7p000001f23y-att/2025intexam.pdf

★拓殖大学 受験生サイト

https://www.takudai.jp/request/index.html

★中央大学 入試情報(特別入試<多様な入試制度>)

https://www.chuo-u.ac.jp/connect/admission/special

★立教大学 入試情報サイト

https://www.rikkyo.ac.jp/admissions/

★同志社大学 同志社大学への留学を希望される方へ

https://intad.doshisha.ac.jp/intad/

★関西大学 外国人学部留学生入試(2025年度入試要項・出願書類等)

https://www.nyusi.kansai-u.ac.jp/admission/foreigner/

★関西学院大学 国際教育・協力センター(本学への入学を考えている外国人留学生の方)

★東海大学 留学生一般選抜 【10月受験 9/1(金)より受付開始 】

https://www.u-tokai.ac.jp/examination-admissions/examination-system/international/

★早稲田大学 最新動画 WHY WASEDA? (2024 Version)

https://www.youtube.com/watch?v=m1U9Nw2Z2w4&t=3s

********************************************************************************

********************************************************************************

【留学生アルバイト募集情報】

★接客・販売の経験が身につくアルバイト!(中国・韓国出身者)

~JTCグループが大阪の免税店で留学生アルバイトを募集中!~

観光業界の老舗企業であるJTCグループでは、現在、留学生のアルバイトを募集している。応募対象は、大阪市中央区にある免税店で勤務できる、中国語または韓国を話せる人。仕事内容は商品説明から販売までの接客が中心で、経験がない人でも基本から丁寧に教わることができる。将来日本で就職し、サービス業や接客の仕事を目指したいと考えている人にとっては、一定のキャリアを積むことができるチャンス!勤務はシフト制で週3,4回程度。時給は1390円で、社の規定による交通費が支給される。

※希望者は下記まで連絡の上、面接時に履歴書を持参。

株式会社JTC :03-6457-7793(担当:人事部 高田)<受付時間10‐18時>

********************************************************************************

★接客・販売の経験が身につくアルバイト!(中国・韓国出身者)

観光業界の老舗企業であるJTCグループでは、現在、留学生のアルバイトを募集している。応募対象は、大阪市中央区にある免税店で勤務できる、中国語または韓国を話せる人。仕事内容は商品説明から販売までの接客が中心で、経験がない人でも基本から丁寧に教わることができる。将来日本で就職し、サービス業や接客の仕事を目指したいと考えている人にとっては、一定のキャリアを積むことができるチャンス!勤務はシフト制で週3,4回程度。時給は1390円で、社の規定による交通費が支給される。

※希望者は下記まで連絡の上、面接時に履歴書を持参。

株式会社JTC :03-6457-7793(担当:人事部 高田)<受付時間10‐18時>

********************************************************************************

先月16日に実施された今年度第1回日本留学試験(EJU)の国外会場で、香港の受験者数が前年同時期に比べ約5割増の1267人と大幅に伸びたことが、日本学生支援機構(JASSO)のまとめで分かった。昨年6月試験は851人で、直近の昨年11月試験(644人)との比較でみても、ほぼ倍増している。

香港からの来日留学生は昨年1472人で、コロナ禍前の2019年(1098人)と比べても約3割増えており、2024年は4月までに826人とさらに急増しそうな勢いだ。渡日前の受験ニーズがあることに加え、EJUは現在中国本土で行われていないことから、内地からの移動受験者も一定数いることが推測される。

国外会場ごとの受験者数では、今回も韓国・ソウルが最も多い2320人で、こちらも前年同時期(1831人)より500人近く増えた。このほか、韓国・プサン(509人)、台湾・台北(344人)、モンゴル・ウランバートル(317人)、マレーシア・クアラルンプール(122人)等が100人以上。ベトナムはハノイ(85人)とホーチミン(32人)を合わせ117人だった。日本語能力試験(JLPT)において受験者が特に多いミャンマー・ヤンゴンは、EJU受験者が93人にとどまっている。国外の受験者総数は、昨年同時期より約千人増の5342人だった。

※国内受験者数1万7千人 東京都が3分の2占める

一方、日本国内のEJU6月試験の受験者数は、昨年6月試験(1万8317人)から約千人減の1万7346人となり、同11月試験(1万5658人)との比較では1割ほど増加している。受験会場(都道府県)別では東京都(1万1637人)が全体の3分の2を占め、大阪府(1748人)、京都府(711人)、福岡県(687人)、埼玉県(408人)、千葉県(403人)、愛知県(355人)、神奈川県(284人)、兵庫県(270人)等、ほぼ全国4大ブロック(首都圏、関西圏、中部圏、福岡圏)に集中する。

主要な実施地の中でも、大阪府は14%増(+218人)と、対前年6月比でみた受験者数の伸びが顕著だったが、逆に福岡県は前年6月(1375人)から受験者数が半減している。2025年度以降、九州地区の大学等における進学者数に相応の影響が出そうだ。

なお現時点では、EJU6月試験の科目別平均点等、試験結果の詳細はまだ公表されていない。

********************************************************************************

※「2025大学特集」配信開始!

最新の留学生募集情報を満載!!↙↙

https://cdn.goope.jp/176510/240712133556-6690b2ac14137.pdf

********************************************************************************

★英語版(2024年版)配信開始!↙↙

https://cdn.goope.jp/176510/240716135651-6695fd9399447.pdf

********************************************************************************

【注目大学の2025年度留学生募集情報!】

★明治大学 2025年度外国人留学生入試試験科目・日程

https://www.meiji.ac.jp/cip/prospective/admission_exams/6t5h7p000001f23y-att/2025intexam.pdf

★拓殖大学 受験生サイト

https://www.takudai.jp/request/index.html

★中央大学 入試情報(特別入試<多様な入試制度>)

https://www.chuo-u.ac.jp/connect/admission/special

★立教大学 入試情報サイト

https://www.rikkyo.ac.jp/admissions/

★同志社大学 同志社大学への留学を希望される方へ

https://intad.doshisha.ac.jp/intad/

★関西大学 外国人学部留学生入試(2025年度入試要項・出願書類等)

https://www.nyusi.kansai-u.ac.jp/admission/foreigner/

★関西学院大学 国際教育・協力センター(本学への入学を考えている外国人留学生の方)

★東海大学 留学生一般選抜 【10月受験 9/1(金)より受付開始 】

https://www.u-tokai.ac.jp/examination-admissions/examination-system/international/

★早稲田大学 最新動画 WHY WASEDA? (2024 Version)

https://www.youtube.com/watch?v=m1U9Nw2Z2w4&t=3s

*********************************************************************

文部科学省は7月22日14時から、外務省と共同で「日本語教育推進関係者会議」を開催する。認定日本語教育機関と登録日本語教員を柱とする新たなスキームが始動し始めた現状や今後の進め方等が主要議題となる見通しで、日本語教育に従事する人のほか、専門的知見をもつ人、及び教育を受ける立場の人からも幅広く意見を聴取する。

同会議は令和元年の第1回から、コロナ禍期に中止となった会合も含めると開催歴は計6回にわたり、今回は4月に日本語教育機関認定法が施行されて以後、初めての実施となる。

会議はYouTubeを使いオンラインで行われる。一般からの傍聴も受け付けており、7月19日12時が申込締め切りとなる。詳細は下記まで。

※【傍聴登録:7月19日(金)12時〆切】 第7回日本語教育推進関係者会議(7月22日(月)

★6月の新規入国外国人291万人 中国が大幅増

今年6月の1か月間に日本へ新規で入国した外国人は291万7千人(概算、以下同じ)となり、7か月連続で200万人を超えた。5月との比較では約12万2千人増えている。

6月の新規入国者を出身国・地域別にみると、韓国が68万8千人で最も多く、中国大陸(54万6千人)、台湾(53万4千人、)、米国(29万3千人)、香港(24万2千人)の各エリアが続く。中国大陸は対前月比13万8千人増で、台湾を上回った。一般的な留学時期からは外れることもあって、ベトナムは2万9千人、ネパールは3千人にとどまっている。

これらのほか、オーストラリア(6万1千人)、フィリピン(6万人)、シンガポール(5万8千人)、タイ(5万3千人)等も一定数に上る。

なお上記は観光客を含む、すべての新規入国者を合算した総数。

********************************************************************************

※「2025大学特集」配信開始↓↓

最新の留学生募集情報を満載!!

https://cdn.goope.jp/176510/240712133556-6690b2ac14137.pdf

********************************************************************************

【注目大学の2025年度留学生募集情報!】

★明治大学 2025年度外国人留学生入試試験科目・日程

https://www.meiji.ac.jp/cip/prospective/admission_exams/6t5h7p000001f23y-att/2025intexam.pdf

★拓殖大学 受験生サイト

https://www.takudai.jp/request/index.html

★中央大学 入試情報(特別入試<多様な入試制度>)

https://www.chuo-u.ac.jp/connect/admission/special

★立教大学 入試情報サイト

https://www.rikkyo.ac.jp/admissions/

★同志社大学 同志社大学への留学を希望される方へ

https://intad.doshisha.ac.jp/intad/

★関西大学 外国人学部留学生入試(2025年度入試要項・出願書類等)

https://www.nyusi.kansai-u.ac.jp/admission/foreigner/

★関西学院大学 国際教育・協力センター(本学への入学を考えている外国人留学生の方)

★東海大学 留学生一般選抜 【10月受験 9/1(金)より受付開始 】

https://www.u-tokai.ac.jp/examination-admissions/examination-system/international/

★早稲田大学 最新動画 WHY WASEDA? (2024 Version)

https://www.youtube.com/watch?v=m1U9Nw2Z2w4&t=3s

********************************************************************************

【留学生コンテスト情報】

☆日本語を学ぶ留学生対象!コンテストに優勝してエジプトへ行こう!

「第1回早稲田教育研究所(WES)プレゼンコンテスト」

※優勝チームは3名1組及び指導教員をエジプト・カイロにご招待!!

〇コンテスト開催日時・会場

予選会: 7/17 10:00~21:00(場所:早稲田教育研究所)

いずれも教員が引率可、決勝戦は応援団(決勝進出日本語学校生)の観戦可

〇参加対象者:日本語教育機関の留学生(専門学校日本語学科及び大学留学生別科を含む)3名1組

●予選会は1名でも申し込みできます!

〇申込はこちらから↓↓

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTJ_LPauWcJfdcwDNrY5MLeYcX4o8RxITfjihe_EaMrYa4nQ/viewform

〇案内チラシ(PDF)↓↓

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:ffb9b9da-10fd-464b-95f6-38ced33fc645

〇お問い合わせ先: E-mail info@wasedaes.com TEL:03-6273-9278

********************************************************************************

【留学生アルバイト募集情報】

★接客・販売の経験が身につくアルバイト!(中国・韓国出身者)

~JTCグループが大阪の免税店で留学生アルバイトを募集中!~

観光業界の老舗企業であるJTCグループでは、現在、留学生のアルバイトを募集している。応募対象は、大阪市中央区にある免税店で勤務できる、中国語または韓国を話せる人。仕事内容は商品説明から販売までの接客が中心で、経験がない人でも基本から丁寧に教わることができる。将来日本で就職し、サービス業や接客の仕事を目指したいと考えている人にとっては、一定のキャリアを積むことができるチャンス!勤務はシフト制で週3,4回程度。時給は1390円で、社の規定による交通費が支給される。

※希望者は下記まで連絡の上、面接時に履歴書を持参。

株式会社JTC :03-6457-7793(担当:人事部 高田)<受付時間10‐18時>

********************************************************************************