新着情報(最新消息)

2024年1月以降に新規で来日した留学生が、7月までの累計で10万人を超えたことが分かった(10万4252人)。昨年同月時点(約7万9千人)より3割増の水準に相当し、年間では過去最多を記録した2022年の受入れ総数(約16万7千人)を上回るペースで推移している。

来日留学生(1-7月)を出身国・地域別内訳でみると、最多の中国(大陸)が2万7314人、これに次ぐネパールが2万5378人で、両国で入国留学生全体の半数を超える。さらにベトナム(1万1105人)、ミャンマー(8479人)、韓国(4804人)、スリランカ(4401人)の順に多く、漢字文化圏では中・韓のほかに台湾から2774人が、香港からは「中国香港」767人と「英国香港」56人を合わせた計823人が、それぞれ新たに入国している。このほか、バングラデシュ(2643人)、アメリカ(2583人)、インドネシア(1317人)、モンゴル(1191人)、フランス(1002人)を含めると、計12の国・地域が千人を超える状況だ。

また日本語教育機関の7月期入学生の来日時期と重なる6-7月の2か月間に限ると、「留学」の新規入国者は1万8804人を数え、昨年同時期(約1万6727人)を12%上回っている。うち直近の7月単月(1万1760人)では、中国(4403人)、ネパール(3823人)、ミャンマー(826人)、ベトナム(628人)の順に多い。

※英・カナダなどが留学生の受入れ枠を削減 日本へシフトの見方も

日本留学をめぐっては、日本国内で最近頻発する地震や災害等のリスクが増していることや、在留資格認定証明書の申請書類で入学選考における語学能力(日本語能力)の確認項目が追加されるなど来日前の日本語要件が厳格化される兆しも出ていることから、仲介機関等の間では、留学申請を手控える動きに繋がることが懸念されていた。

一方で、海外ではカナダ政府が2026年まで海外留学生の受入れ枠を1割減らし43万7千件とする方針を最近打ち出したほか、英国の主要60大学が留学予定者向けに申請・発給する学生ビザの件数を前年比で3割(大学院生は4割以上)減らすなど、これまで中国人留学生を多く受入れてきた欧米諸国が、相次いで受入れ制限に踏み切っている。

中国の仲介機関関係者の間では「行き場を失った留学予定者らが、留学先を日本へシフトさせるのではないか」との見方も出ており、当面、日本留学生の入国をめぐる状況は堅調に推移しそうだ。

********************************************************************************

【首都圏 主要大学の留学生募集情報】

★明治大学 外国人留学生入学試験 後期入試 出願受付中!(9月27日締切)

https://www.meiji.ac.jp/cip/prospective/admission_exams/6t5h7p00000ivf38-att/yoko.pdf

★拓殖大学 受験生サイト

https://www.takudai.jp/request/index.html

★多摩大学 留学生選抜要項

https://www.tama.ac.jp/admissions/wp-content/uploads/2023/06/eab26b16838c3cfcb49f63cf0e4ac048.pdf

★駒沢女子大学 2025年度入学者選抜要項

https://www.komajo.ac.jp/uni/admission/admission_system.html?id=01**

******************************************************************************

【中部地区・関西地区 主要大学の留学生募集情報】

★愛知大学 外国人留学生入学試験

https://www.aichi-u.ac.jp/exam/foreign

★中部大学 資料請求フォーム

https://entry.s-axol.jp/chubu/step0

★静岡産業大学 受験生サイト

https://www.ssu.ac.jp/for-applicants/

★名城大学 入試情報サイト

https://www.meijo-u.ac.jp/admissions/

★同志社大学への留学を希望される方

https://intad.doshisha.ac.jp/intad/

★関西大学 外国人学部留学生入試(2025年度入試要項・出願書類等)

https://www.nyusi.kansai-u.ac.jp/admission/foreigner/

★長浜バイオ大学 公式サイト

https://www.nagahama-i-bio.ac.jp

★大阪国際大学 入試情報サイト

https://oiuvoice.com/?_ga=2.179173476.1176320719.1687774045-782206422.1629854656

********************************************************************************

【留学生を積極募集中の専門学校情報!】

★東京外語専門学校

★日本健康医療専門学校

★米山ファッション・ビジネス専門学校

★日本電子専門学校

★日本工学院専門学校

★専門学校東京工科自動車大学校

★東京未来大学福祉保育専門学校

https://www.sanko.ac.jp/tokyo-fukushi/

********************************************************************************

★「留学生論文コンクール2024」応募受付開始!(大学セミナーハウス主催)

募集期間:2024年7月1日(月)~2024年11月24日(木)

論文テーマ:留学体験で見えた新たな課題を考える

※文字数:日本語で2,000字以上、4,000字以内

金賞…表彰状及び賞金 10万円(1本)、5万円(2本)、3万円(3本)

論文は下記の申込フォームから必要事項と共に登録してください。

▶論文提出先→ https://forms.gle/zAqkHRpLi4ihrpNY6

▶募集要項→→ https://iush.jp/internationalstudents/thesis/2024_outline

*******************************************************************

一般社団法人雇用協議会では、公益社団法人東京都専修学校各種学校協会との共催で、9月26日に対面イベント「留学生活躍フォーラム~留学生が活躍する産業界の未来について考える」を開催する。外国人受入れの新たな制度創設や改正の動きが続く中、産業界では留学生の入社後の活躍に期待が高まっており、今フォーラムは企業側の受入れ体制整備や、教育機関としてどのような就職支援が必要かなどをパネルディスカッション方式で考える機会となる。定員120名までで、参加は無料。申込先は下記まで。

主催:一般社団法人雇用協議会

共催:公益社団法人東京都専修学校各種学校協会

日時:2024年9月26日木曜日 セミナー13時~16時、懇親会16時10分から

会場:銀座ユニーク(東京都中央区銀座7丁目13-15)

対象:教育機関経営者、就職支援担当者

参加費:無料

定員:120名

申込先:

https://d.bmb.jp/9/7008/12/5485

************************************************************

今年6月末時点で日本に在留する「特定技能」外国人が総計25万人を超えたことが、出入国在留管理庁のまとめで分かった(25万1747人)。1年前の6月時点(約17万3千人)と比べると45%、実数では同7万8千人増加した。

「特定技能(1号及び2号)」の在留資格をもつ外国人を出身国・地域別にみると、最多のベトナムが12万6832人で、比率はやや減少したものの引き続き全体の過半数を占めている。2番目に多いのは、直近の数年間新規の来日者が最も多いインドネシアで4万4305人、次いでフィリピン(2万5311人)、ミャンマー(1万9059人)、中国(1万5696人)、カンボジア(5461人)、ネパール(5386人)の順。ミャンマーは直近の半年間で7千人以上急増しており、2千人増にとどまった中国を上回った。

特定技能外国人が就労する「特定産業分野」別では、飲食料品製造業(7万213人)が全体の3割近くに上り、技術系の素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業(4万4067人)、介護(3万6719人)、建設(3万1919人)、農業(2万7807人)という構成順に大きな変化はない。介護は直近の1年間で67%(約1万4千人)も増えている。

各産業分野については、来日者の主要な出身国・地域ごとで傾向に違いがあり、ベトナムは飲食料品製造業が実数・比率共に突出していて、同様に飲食料品製造業が多いものの技術系分野も一定規模に上る中国とはやや様相が異なっている。一方でインドネシアとミャンマー、及びネパールはいずれも介護の従事者が最も多く、この内、インドネシアは介護以外に飲食料品製造業や農業も相当割合を占める。フィリピンは造船・舶用工業が最多で技術系、介護がこれに次ぐ構成となっていて、カンボジアは農業が圧倒的に多かった。

なお、特定技能外国人の内、熟練した技能を持つ人が対象となる「特定技能2号」は、在留者の総数が153人となり、わずか37人だった半年前より4倍増と増勢の兆しも見える。「2号」従事者の産業分野別では建設が4割強(66人)を占めており、出身国・地域別にみるとベトナム(92人)が抜きん出て多く、中国(36人)と2か国で「2号」全体の8割を超えている。

特定技能外国人の日本国内における受入れ先都道府県別では、愛知県(2万757人)が引き続き最大の受け皿となっていて、以下、大阪府(1万6543人)、埼玉県(1万5530人)、千葉県(1万5185人)、東京都(1万4920人)の順に多い。

特定技能外国人の在留資格許可状況(「特定技能2号」を含む)では今年6月末までに許可されたのべ37万4550件の内、ほぼ7割(26万1152件)が日本国内における在留資格変更許可であり、海外現地からの来日者が申請する在留資格認定証明書交付による許可は3割(11万3398件)にとどまっている。

「特定技能1号」に至るルート別では、技能実習生からの移行組である技能実習ルートが全体の62%(15万8133人)を占めており、試験ルート(9万3137人)及び検定ルート(100人)は合わせても4割に満たなかった。EPA介護福祉士候補者からの移行ルートは219人、介護福祉士養成施設修了ルートは5人だった。

政府は特定技能外国人の受入れ枠を、2028年度までに最大82万人へと拡大する方針を今春、閣議決定している。遅くとも3年後(2027年)の6月までには現行の技能実習制度が廃止され、特定技能制度と連続性のある「育成就労制度」が創設されることが決まっていて、こうした制度改正の影響や、留学生から特定技能への移行組がどの程度まで増加するかも、今後の成否を左右するポイントとなりそうだ。

********************************************************************************

【中部地区・関西地区 主要大学の留学生募集情報】

★愛知大学 外国人留学生入学試験

https://www.aichi-u.ac.jp/exam/foreign

★中部大学 資料請求フォーム

https://entry.s-axol.jp/chubu/step0

★静岡産業大学 受験生サイト

https://www.ssu.ac.jp/for-applicants/

★名城大学 入試情報サイト

https://www.meijo-u.ac.jp/admissions/

★同志社大学への留学を希望される方

https://intad.doshisha.ac.jp/intad/

★関西大学 外国人学部留学生入試(2025年度入試要項・出願書類等)

https://www.nyusi.kansai-u.ac.jp/admission/foreigner/

★長浜バイオ大学 公式サイト

https://www.nagahama-i-bio.ac.jp

★大阪国際大学 入試情報サイト

https://oiuvoice.com/?_ga=2.179173476.1176320719.1687774045-782206422.1629854656

********************************************************************************

※「中部・京都地区大学特集2025」配信開始↓↓募集情報満載!

https://cdn.goope.jp/176510/240917144040-66e916583c5ad.pdf

★英語版(2024年版)配信開始!

https://cdn.goope.jp/176510/240716135651-6695fd9399447.pdf

********************************************************************************

★明治大学 外国人留学生入学試験 後期入試 出願受付中!(9月27日締切)

https://www.meiji.ac.jp/cip/prospective/admission_exams/6t5h7p00000ivf38-att/yoko.pdf

★拓殖大学 受験生サイト

https://www.takudai.jp/request/index.html

★多摩大学 留学生選抜要項

https://www.tama.ac.jp/admissions/wp-content/uploads/2023/06/eab26b16838c3cfcb49f63cf0e4ac048.pdf

********************************************************************************

【留学生を積極募集中の専門学校情報!】

★日本健康医療専門学校

★米山ファッション・ビジネス専門学校

★東京外語専門学校

★日本電子専門学校

★日本工学院専門学校

★専門学校東京工科自動車大学校

★東京未来大学福祉保育専門学校

https://www.sanko.ac.jp/tokyo-fukushi/

********************************************************************************

★「留学生論文コンクール2024」応募受付開始!(大学セミナーハウス主催)

募集期間:2024年7月1日(月)~2024年11月24日(木)

論文テーマ:留学体験で見えた新たな課題を考える

※文字数:日本語で2,000字以上、4,000字以内

金賞…表彰状及び賞金 10万円(1本)、5万円(2本)、3万円(3本)

論文は下記の申込フォームから必要事項と共に登録してください。

▶論文提出先→ https://forms.gle/zAqkHRpLi4ihrpNY6

▶募集要項→→ https://iush.jp/internationalstudents/thesis/2024_outline

******************************************************************

今年8月の1か月間で新たに日本へ入国した外国人は257万338人で、前月より15%(約46万人)減少したことがわかった。月間ベースで過去最高の約304万人を記録した7月の反動もあり、入国状況が一時的に落ち着いたものとみられる。

8月来日者の出身国・地域別では韓国が59万3092人で引き続き最も多いが、最近、訪日観光客の回復が顕著な中国(大陸)が56万3500人と肉薄している。台湾は49万368人、香港は23万8809人、米国が16万6944人だった。

これらのほか、カナダ(4万5589人)や豪州(3万9725人)、イタリア(3万4035人)等も、好調なインバウンド需要を背景に、入国者数が比較的ハイペースで推移している。アジアでは主要国・地域以外では、タイとフィリピンが各約3万2千人、シンガポールとベトナムが各約2万4千人入国した。

なお上記の中には、新たに入国した留学生や就労目的等の中長期在留者のほかに、観光客など短期滞在者も含まれる。

********************************************************************************

9月20日,由广东欧美同学会主办的庆祝中华人民共和国成立75周年暨“海归汇智 报国建功”投身高质量发展系列活动在广州正佳广场举行。与会嘉宾围绕人工智能、低空经济、乡村振兴、可持续发展等主题进行对话。

值得一提的是,在主题汇演环节,广东欧美同学会编排的舞台剧《星海归航·爱国颂歌》,以广东海归、人民音乐家冼星海和著名爱国将领陈铭枢革命友谊故事为背景。此次舞台剧,全体与会人员集体合唱《黄河颂》,欢庆冼星海谱曲的《黄河大合唱》首演85周年。

多位与会嘉宾向南都、N视频记者表示,将传承和弘扬留学报国光荣传统,积极投身创新创业创造时代洪流,为奋力推动广东在推进中国式现代化建设中走在前列贡献智慧和力量。

(活动现场)

★ 共话广东高质量发展

9月20日,由广东欧美同学会主办的庆祝中华人民共和国成立75周年暨“海归汇智 报国建功”投身高质量发展系列活动在广州正佳广场举行。活动由广东省委统战部指导,广东欧美同学会主办,广东欧美同学会青年分会、广州青年企业家协会、各地级以上市欧美同学会以及海归代表企业支持。广东省委统战部有关负责同志,广东欧美同学会会长、中国科学院院士、中山大学校长高松出席活动。

广东省委统战部副部长、一级巡视员李阳春表示,近年来广东欧美同学会积极发挥“留学报国人才库、建言献策智囊团、民间外交生力军”职能作用,探索创新包括青年分会在内的各级组织建设,取得突出成效。希望广大留学人员坚定信念,谱写新时代留学报国新篇章;发挥所学所长,投身教育科技人才强国事业;把握时代定位,围绕中心大局积极建言献策。

“我们要把留学人员的独特优势与改革实践紧密结合,积极建言献策,为产业升级提供真知灼见。我们要主动担当起民间外交官的光荣使命,向世界讲好中国故事、大湾区故事、广东故事。”广东欧美同学会副会长、正佳企业集团有限公司副董事长兼首席执行官谢萌表示。

当天活动包括主题对话和主题汇演两部分,吸引了400多名海外归国人士参加。围绕人工智能、低空经济、乡村振兴、可持续发展等主题,海归高层次人才、行业代表进行了对话,从市场经济、科技创新、绿色发展、社会文化等维度分享了个人见解和经历,诠释了留学报国的重要意义。

广东欧美同学会副秘书长、中山大学计算机学院教授衡益告诉南都记者,自己归国加入中山大学后在粤港澳大湾区开展实地调研,确信大湾区发展人工智能技术有着得天独厚的优势。他表示,广东具备优秀的工业基础,粤港澳三地高校资源丰富、科研实力强劲,此外,广东产业链和供应链发展领先。

(主题对话现场)

广东欧美同学会常务理事、深圳市北科瑞声科技股份有限公司董事长刘轶多年来一直深耕智能语音领域。他认为,深圳具有国内领先的人工智能相关法律和推动人工智能场景应用的政策。“人工智能价值在于赋能千行百业,深圳的产业集群广、各产业链非常完整,许多事情可以在这里先行先试。”他告诉南都记者。

广东欧美同学会副会长、广东亚太创新经济研究院理事长李志坚说,在尖端领域,海归群体应全力施展其独特优势,探寻并稳固构建个人的事业舞台,积极投身产业进步的浪潮,以期实现报效祖国的崇高理想。

中国民航局预计将于今年年底前颁发全球首张无人驾驶载人航空器运营合格证。“未来人们点击手机App,就可以像选择网约车一样选择‘空中的士’。”亿航智能设备(广州)有限公司副总裁薛鹏感慨道。

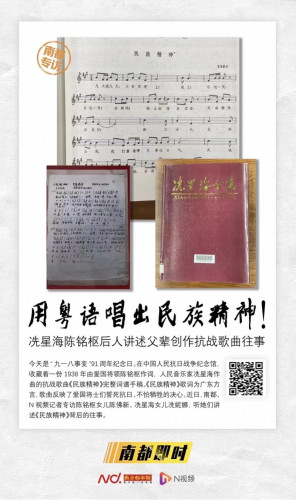

★广东海归唱响民族精神

在主题汇演环节,广东欧美同学会编排的舞台剧《星海归航·爱国颂歌》等节目上演,讴歌了留学先驱追寻真理、奉献家国的爱国主义精神,展现了新时代广东海外归国人员朝气蓬勃、奋发图强的精神风貌。

值得一提的是,舞台剧以广东海归、人民音乐家冼星海和著名爱国将领陈铭枢革命友谊故事为背景。

“几大就几大,大家顶硬上,疏兰,尽地一煲,尽地一煲,嘀嗒,嘀嗒(鼓声),挟山超海虽笑诋,死命相拼奈我何!珠江水长,五岭山高,我们靠着哪?只要吐口气,天也撞破,撞破,撞破……”

(南都此前报道)

南都此前报道,数年前,陈佛新在整理父亲陈铭枢的资料时,无意间发现《民族精神》的完整词谱手稿。陈铭枢留下的手稿共三页、五段歌词,五段歌词配曲不同。

之后,她在一本《冼星海歌曲集》中也看到这首歌曲,并注明是1938年作于武汉,歌词为广东方言。后来,她又查阅《冼星海全集》,遗憾的是,里面只刊印了这首歌曲的一部分。

陈佛新记得,父亲在四处奔走中丢了很多东西,但这份词谱没丢,三页手稿都完整保存了下来,“说明父亲真的很珍惜冼星海先生的心血”。

歌词里的“尽地一煲”,意思是把最后赌注全压上、同归于尽。“这真实反映了战场上的情景,以及将士们和父亲对日本侵略者的仇恨,也显示了父亲的率真性情。”陈佛新感慨,“歌词里这么多粤语俚语,不用粤语真唱不出那个味。”

陈铭枢曾资助冼星海前往法国巴黎留学。冼星海女儿冼妮娜曾向南都记者回忆道,“对方是一名高级将领,我父亲是一个穷学生,两人地位悬殊,陈铭枢将军却很理解我父亲对音乐的热爱”。

而《民族精神》最后一段歌词以“全人类,全人类,乐陶陶,乐陶陶”结尾,展现了陈铭枢和冼星海对美好未来的憧憬和必胜信念。

此次舞台剧,全体与会人员集体合唱《黄河颂》,欢庆冼星海谱曲的《黄河大合唱》诞生85周年。

(转载:南方都市报、采写:南都记者 梁令菲 实习生 彭子倩)