新着情報(最新消息)

「インターナショナル ジョブフェア東京2022」

外国人留学生と在留外国人を対象とする転職・就職フェア「インターナショナル ジョブフェア東京2022」が来る11月25日、26日の両日、東京都立産業貿易センター浜松町館で行われる。昨年に続き2回目の開催。当日は外国籍人材を採用したい企業が多数出展するほか、外国人採用で実績のある人材会社も参加する。長引く新型コロナウイルス感染症や国際情勢の変化に伴い、企業ビジネスの先行きは依然として不透明なままで、留学生の就職戦線も厳しい状況下にある。まだ採用内定を得ていない学生にとって、今フェアは、就活をリスタートさせる絶好の機会となる。

今年も多くのセミナーが同時開催される予定で、就職ガイダンス、ビジネスマナー講座、在留資格(就労)手続きなど、留学生が就活・就職を進める上で必要なアドバイスを受けられる場を数多く設定。希望者は無料で聴講できる。

また会場内では、東京都専修学校各種学校協会(東専各)が「留学生相談ブース」を独自に設ける予定で、就職のほか、進学や生活に関する留学生からのあらゆる相談に、中国語、ベトナム語、英語など5言語で対応する。学校教職員からの相談にも応じるという。

フェア当日は在留資格や日本語能力にかかわらず、誰でも参加が可能となっている(就職希望者は履歴書を持参)。また就職支援に携わっている学校・教育機関担当者を対象としたセミナーも開催される予定なので要注目だ。

詳細は下記のウェブサイトより閲覧可能で、出展企業の人材募集概要やサービスの詳細は今月下旬以降に公開予定。すでに来場事前登録の受付も開始された。

★「第2回インターナショナルジョブフェア東京2022」開催概要

会期:2022年11月25日(金):10時-17時

2022年11月26日(土):10時-16時

※来場事前登録や概要は下記ホームページにて↙↙

※連絡先 TEL:03-3532—0131 e-mail: inter@innovent.co.jp

***************************************************************

三年来,人们谈“冠”色变。

如今,灭活新冠病毒的重磅好消息来了!

10月24日,“光触媒小球—新冠病毒灭活率99.99%”新闻发布会在东京中国文化中心举行。

在日华人科技团体代表和新闻媒体记者云集一堂,分享由在日中国人科学家和企业经营者共同研发的科研成果带来的喜悦。

日本国立千叶大学鲁云教授团队与株式会社SNS soft(本社:東京都千代田区 代表取締役社長孫前進)共同研发的新型二氧化钛(TiO2)光催化薄膜小球成功将新冠肺炎病毒灭活到试验检测极限以下,灭活率达99.99%,对流感病毒灭活率达99.96%。

作为突破新冠肺炎病毒长期常态化严峻局面的新技术,这一研究成果的诞生,受到了极大的关注。

9月26日,这一研究成果在材料科学杂志Scientific Reports, volume 12, Article number: 16038 (2022)上发表。

同期,日本文部科学记者会、科学记者会、千叶县政记者等媒体,都对这一成果进行了采访报道。

此外,该项目还申请了多项专利。

株式会社SNS soft 孙前进社长做光触媒小球事业报告。

“这是一场令人兴奋、光明和乐观的信息发布会。”他胸有成竹地说。

近20年来,千叶大学鲁云教授团队从事TiO2光催化材料的研发,探索高性能化,以及空气和水的净化应用,取得了丰硕的研究成果。

全球新冠肺炎大流行之际,鲁云教授团队迅速展开了TiO2光催化材料的灭活新冠肺炎(SARS-CoV-2)和流感病毒的研发。

项目技术总监、鲁云教授做光触媒小球技术报告

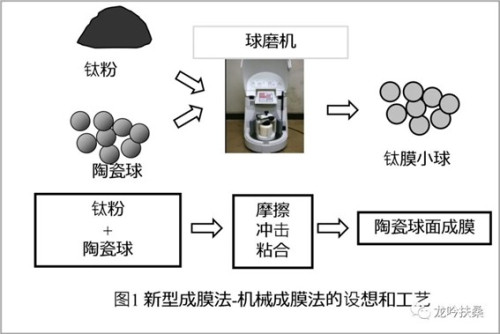

研发使用的TiO2光催化薄膜小球,是利用鲁云教授团队开发的新型成膜技术-机械成膜法(图1)制备。

机械成膜法的设想,来源于粉末冶金中利用球磨机混合和粉碎金属粉末的逆向思维,利用球磨机中的摩擦,冲击和粘合等作用从而实现简便价廉的金属成膜技术。

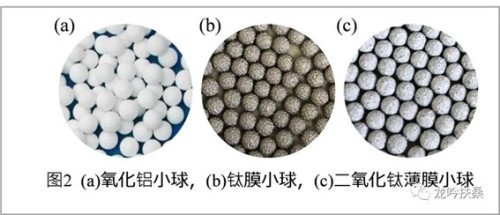

利用机械成膜法在氧化铝小球表面制备钛膜,进行后续的热处理,盐浴处理,酸浴处理等即可制得TiO2光催化薄膜小球(图2)。

TiO2光催化薄膜小球与纳米粉末和平板状光催化剂相比,有利于处理净化水和气体等流动性污染物。

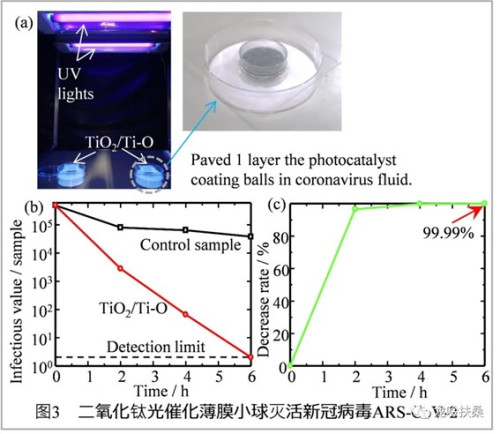

前不久,共同研发团队委托第三方研究机构参照相关光催化性能日本标准进行测试,结果证实TiO2光催化薄膜小球,具有极高的新冠肺炎病毒和流感病毒灭活率,以及分解甲醛和乙醛性能。

实验结果表明,TiO2光催化薄膜小球,成功将新冠肺炎病毒灭活到试验检测极限以下(图3b),灭活率达99.99%(图3c)。

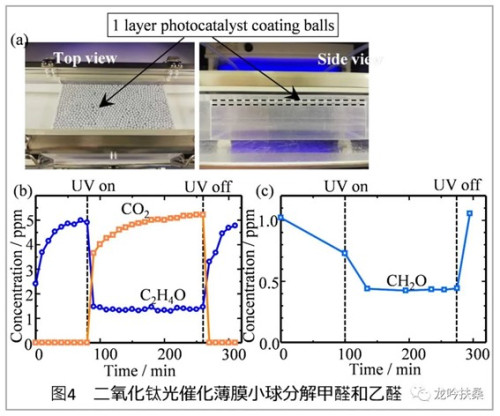

在环境净化方面,在紫外线照射下,TiO2光催化薄膜小球分解乙醛,使其浓度降低。

由于以全分解产生的二氧化碳浓度升高,当停止紫外线照射终止光催化作用乙醛浓度回升,二氧化碳浓度降低(图4b)。

光触媒事业部部长苏会谦介绍光触媒小球市场拓展计划。

TiO2光催化薄膜小球分解甲醛实验,有着相似的浓度变化规律(图4c)。

甲醛和乙醛是不可或缺的工业溶剂,使用在室内装修和家具等日常生活用具里,具有致癌性,是化学物质过敏症的主要起因物质。

这一结果显示,TiO2光催化薄膜小球具有极高的环境净化功能,可以净化我们的生活环境。

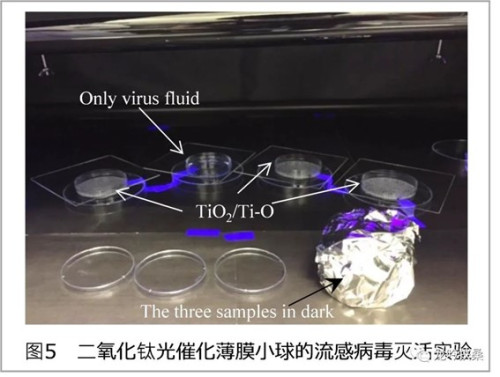

TiO2光催化薄膜小球灭活流感病毒实验(图5),结果显示灭活率达99.96%表明对流感病毒具有极高的灭活率。

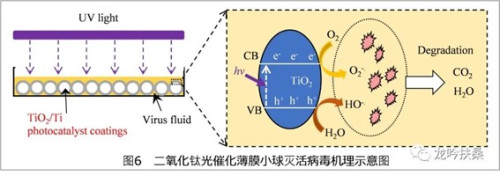

研究表明,TiO2光催化材料在光照下可分解有机污染物,杀菌灭毒的功能起因于光照时产生的活性氧。

活性氧具有极强的氧化还原性,可以分解环境污染有机物,具有极强的杀菌灭毒功能,可将病毒细菌最终分解成水和二氧化碳(图6)。

TiO2光催化薄膜小球与TiO2光催化纳米粉和平板薄膜相比,有利于处理水和空气等流动污染物的优点。

利用TiO2光催化薄膜小球的杀菌灭毒和净化环境功能,可以研发净化环境以及灭菌杀毒的过滤网和各种产品,造福人类。

参考信息:Yun Lu*, Sujun Guan, Liang Hao, Hiroyuki Yoshida, Shohei Nakada, Taisei Takizawa and Takaomi Itoi:Inactivation of SARS‑CoV‑2 and photocatalytic degradation by TiO2photocatalyst coatings,Scientific Reports, (2022) 12:16038

DOI:https://www.nature.com/articles/s41598-022-20459-2

参考网页:https://www.snssoft.co.jp/

https://apei.tu.chiba-u.ac.jp/Luyun-HP.html

研发团队成员

此次新闻发布会得到了日本社会各界的大力支持。原琦玉工业大学副校长、教授、日中科学技术文化中心理事长巨东英先生,中国国际人才交流协会日本事务所总代表邝马华先生,东京理科大学教授、留日博士专家团团长、日本华人华侨博士协会执行会长赵新为先生,日中防灾环保研究会会长李鸥先生,在日科学技术者联盟杨克俭会长代理龙丽华女士,日本青岛工商中心常任代表原新明先生,海信集团日本公司代表林秉荣先生,海尔日本公司副社长时振玉先生,国际医疗携力机构社长雍容女士等业内专家出席并相继致辞,祝贺光触媒小球项目研发成功。

与会嘉宾合影

鲁云教授回答记者提问

除了翘首期待,还等什么呢。

期盼光触媒小球应用在各领域的产品,早日走入千家万户。

厚生労働省は水際緩和に伴い来月から変更される事前の入国手続き(ファストトラック)について、概要を明らかにした。既報の通り、11月14日以降の入国者がファストトラックの手続きを行う場合、従来のMySOSでは登録できず、「Visit Japan Web (VJW)」を利用する必要がある。VJWは入国手続きの「検疫」、「入国審査」、「税関申告」をウェブで行うことができるデジタル庁所管のサービスで、海外から入国する人のほか、日本へ帰国する人も利用可能となっている。今回VJWのシステムがバージョンアップされ、入国審査、税関申告に加えて「検疫(ファストトラック)」機能も新たに追加する形となる。

ただ、システムが変更される11月1日の直後はVJWを通じた審査の混雑が予想されており、厚生労働省では11月5日までに入国を予定する人については、余裕を持って審査結果を受け取るため、10月中に前もってMySOSから登録を完了させるよう促している。また11月13日までの入国予定者は、10月中に登録を済ませる場合にはMySOSの利用が可能だが、11月1日以降はVJWで登録する必要があるので、注意が必要だ。10月31日までの入国予定者はこれまで同様に、旧バージョンのファストトラックで手続きする形となる。

★入国手続きオンラインサービス Visit Japan Web(11月1日からファストトラックの登録可能)

★全世界対象に 感染症危険情報レベルを引き下げ

政府は19日付で、新型コロナウイルス感染症に係る感染症危険情報を見直し、全世界をレベル1(十分注意してください)へと引き下げた。同情報のカテゴリーには、最も警戒を要する退避勧告(レベル4)や渡航中止勧告(レベル3)から全部で4段階あり、レベル1は最も低い水準だが、外務省では海外への渡航や滞在にあたり、危険を避けてもらうため引き続き特別な注意が必要としている。

変更判断の目安としては世界保健機関(WHO)や個別の流行国・地域の対応が勘案されており、今回政府はG7各国がすでに同様の指定解除を行っていることも踏まえ、レベル引き下げに踏み切った。

なお日本政府は今月11日より水際緩和を実施済みで、海外からの入国者に係る大きな変更事項はない。

************************************************************************

2022年中に日本へ新規入国した外国人留学生の数が、9月までの累計で14万3165人に達したことが判明した。出入国在留管理庁(入管庁)の統計では単年度ベースで史上最多の数となる。政府が2008年に留学生30万人計画を打ち出して以降、新規入国する留学生の数は年々増え続け、2016年に初めて単年度で10万人を突破。2018年には直近でピークとなる12万4269人を数えた。その後、新型コロナウイルス感染症が世界的に拡大した2020年に5万人を割り込み、水際対策が強化された昨年は1万1651人と、稀に見る低水準に落ち込んでいた。

政府はオミクロン株の影響を見極めた上で、今年3月から留学生など「中長期在留者」の入国を認めた。この間にコロナ禍で長期化した水際対策の下、入国できずにいた待機留学生らが大挙来日。入学シーズンの4月には、単月で4万6千人余りが入国した。

入管庁によれば、直近で9月の1か月間に在留資格「留学」を得て新たに入国した外国人は2万1488人。この時点で「留学」新規来日者の年間累計では、過去最多だった4年前の水準を超えた。

※9月の「観光」は前月比で倍増、「特定技能」は引き続き低水準

さらに「留学」以外の在留資格者をみると、1-9月の集計値で、「技能実習」が13万9919人と「留学」とほぼ同ペースで推移しているが、「特定技能1号」は1万4534人に止まっている。

また直近の動向では「短期滞在」の内、観光目的の入国者は8月が1万0826人だったが、9月は1万9013人とほぼ倍増した。政府は今月11日より個人観光客の入国を認めるなど追加の水際緩和に踏み切っており、10月以降はさらに増えることが確実な情勢だ。

★6月時点の留学生在留者は26万人 増勢に転じる

一方、今年6月末時点で日本に在留する留学生の数(在留資格「留学」所持者)は26万0767人となり、昨年末(20万7830人)との比較で5万人強(25.5%)増えたことが出入国在留管理庁(入管庁)のまとめで分かった。半年ごとの調査ベースでは、1年半ぶりに増勢に転じたことになる。3月から水際対策が緩和され新規入国者が戻ってきたことが、大きな要因とみられる。

在日留学生の出身国・地域別では、最多の中国が対昨年末比16%増の11万2243人と、堅調な回復ぶりを見せていて、全留学生に占める割合も43%と圧倒的だ。中国の次に多いベトナムは同4%減の4万4358人と戻りが鈍い。ここに来て留学来日者数が伸びているネパールは、同9割増の3万2336人に達した。これら主要3か国以外では韓国(1万2584人)、インドネシア(6330人)、台湾(5387人)、タイ(3379人)、米国(2175人)などが相当数に上る。

在日留学生を都道府県別にみると、東京都(7万9255人)を筆頭に、他の地域ブロック別では大阪府(2万8666人)、福岡県(1万7177人)、愛知県(1万2917人)等が多く、首都圏では埼玉、神奈川、千葉の3県も1万人を超えている。

なお上記の留学生総数は在留資格「留学」の所持者をベースにしたもので、教育機関ごとの在籍数を累計した日本学生支援機構(JASSO)による「外国人留学生在籍状況調査」の結果とは異なる。

※「留学」生の不法残留は対コロナ禍前比で6割減

また今年7月1日現在における不法残留者の内、在留資格「留学」の者は2302人で、半年前の1月末(2436人)比で5.5%減少した。新型コロナウイルス感染症が拡大する2020年1月時点(5543人)との比較では6割近く減っている。単純比較でみた、在留資格「留学」に占める不法残留者の割合は0.8%にすぎない。

************************************************************

11日の水際緩和以降、留学生らが日本へ入国する際にはワクチン接種証明書(3回分)または出国前72時間以内の検査(陰性)証明書のいずれかが必要な運用となっている。この内、入国時に有効なワクチン接種証明書に関しては、新たに中国製の不活化ワクチン等が対象として一部追加されるなど、最近、運用面で若干の変動が出ている。留学生等が入国前の準備段階でチェックしておくべきワクチン関連の注意点を整理する。

①有効なワクチン:WHOリストに未掲載のものは不可?

日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書は、対象となるワクチンが具体的に指定されており、ファイザー、モデルナ、アストラゼネカの各社製等を始めとして、世界保健機関(WHO)の「新型コロナワクチン緊急使用リスト」に掲載されているワクチンの内、厚生労働省が別途指定したものも追加されている。

例えば留学生の出身国においてWHOリストに掲載されていないワクチンが承認されており、本人が同ワクチンしか接種していない場合には、入国の際に有効な接種証明書とは認められない。ただ、同ワクチンが、リスト掲載のワクチンメーカーから技術供与等を受けて製造された同じ製品名の場合には有効だという。

②「初回接種で2回分」扱いのワクチン:2回目に接種した場合は?

今回新たに認められた中国製ワクチン3種の内、カンシノ・バイオロジクス社(康希諾生物)製の「コンビディシア(CONVIDECIA)」については、初回接種に限り、1回の接種をもって2回分相当とみなす運用となっている。このため、1回目に同ワクチンを接種すると2回分扱いとなり、さらに3回目として例えばファイザー社製ワクチンを追加接種すれば有効となるが、逆に1回目にファイザー社製、2回目がカンシノ・バイオロジクス社製の場合には、追加接種が完了したことにはならず、上記要件を満たせない。なおヤンセン社製のワクチン「ジェコビデン」も、同様に「初回接種のみ2回分」として扱われる運用となっている。

③証明書の発行元:民間機関が発行の場合は無効?

これまで同様、日本入国時に提示するワクチン接種証明書は、留学生の出身国・地域の政府等、公的な機関で発行された証明書であることが求められ、民間機関等が発行するものは無効となるので、注意が必要だ。証明書には氏名、生年月日、ワクチン名またはメーカー、接種日、接種回数が、日本語または英語で記載されていることが求められる。なお、原本の内容が確認できるものであれば、「写し」でも可となっている。

④証明書の翻訳:自分で作成したものも有効?

留学生が自国で発行してもらった接種証明書は現地語のみで書かれ、英語の表記がないケースもある。この場合には日本入国時に、日本語または英語による翻訳を併せて提示しなければならないので、入国予定者は事前に作成しておく必要がある。この翻訳は、入国者自身が作成したものでも構わないとのことだ。

⑤証明書の有効期間:母国の有効期限は影響あるか?

国・地域によっては、発行済みのワクチン接種証明書に有効期限が設定されていて、日本入国時に同期限が切れていることもあり得る。ただこうしたケースでも、日本政府は現時点で3回目接種の有効期限などは設けていないので、3回目接種がきちんと確認でき、必要な要件を満たしていれば、入国時に有効な証明書として認められる。

********************************************************************