新着情報(最新消息)

~「認定日本語教育機関の認定申請等の手引き」が変更に~

文部科学省は認定日本語教育機関の認定申請に際して、事前相談や届け出に関するルールを来年度申請分から一部変更する。年明けに認定申請等の手続きを定めた「手引き」の内容を更新した。

まず日本語教育課程の新設や収容定員数の変更等、認定に係る事項は、年2回実施される認定申請の審査スケジュールに合わせ、事前相談の予約期間中に事前相談予約フォームを通じて届け出る形となる。認定基準等に適合しているか否かを、認定審査に準じた手続きであらかじめ確認するためだという。

また、日本語教育機関としての名称・所在地変更や権利関係の変更、日本語教育課程の内容変更、教員の体制変更等は、変更30日前までに届け出る必要がある。

この内、教員の体制変更については、主任教員が変わる場合には変更30日前までに届出が必要だが、個別教員の入退職等、公表されている教員の人数等が変化せず、機関としての教員体制に変更がない場合には、変更の届出は必要ない。認定日本語教育機関を廃止する場合には、60日前までに届け出ることも規定した。

一方、認定日本語教育機関の認定申請手続きに際し、必須とされている文科省日本語教育課による事前相談については、今年度と同様、原則として申請機関が全ての申請書類を揃えた上で、電子システムを通じて提出し、オンラインで行う。変更された「手引き」では事前相談について、書類の過不足や記載事項の充足状況に加え、認定基準等に定める必要教員数が最低限確保されているかなど、一部法令要件に関する内容を形式的に確認するためのものと定義。専門性を要する事項に関する内容の適否の判断や助言はできないものとした。

また来年度以降は、事前相談に「日本語教育機関の状況を適切に説明できる者が対応すること」を求め、設置者又は機関に所属する者以外は参加することができないとするルールを新たに明文化している。

文科省が示した認定日本語教育機関の認定申請スケジュールによると、来年度第1回目の事前相談は3月3日から7日まで申し込みを受け付け、4月4日から5月16日の期間に実施される。

****************************************************************************

【年明け以降も出願できる!主要大学の留学生募集情報】

★長浜バイオ大学 外国人留学生特別入学試験要項

★聖学院大学 留学生入試

https://www.seigakuin.jp/admissions/exam/tokubetsu/to_03/

★拓殖大学 外国人留学生の方へ

https://www.takudai.jp/foreign_students/

★駒沢女子大学 2025年度入学者選抜要項

https://www.komajo.ac.jp/uni/admission/admission_system.html?id=01**

★多摩大学 留学生選抜要項

https://www.tama.ac.jp/admissions/wp-content/uploads/2023/06/eab26b16838c3cfcb49f63cf0e4ac048.pdf

★大阪国際大学 入試情報サイト

https://oiuvoice.com/?_ga=2.179173476.1176320719.1687774045-782206422.1629854656

★静岡産業大学 受験生サイト

https://www.ssu.ac.jp/for-applicants/

********************************************************************************

【留学生を積極募集中の専門学校情報!】

★日本健康医療専門学校

★東京外語専門学校

★日本電子専門学校

★日本工学院専門学校

★専門学校 東京工科自動車大学校

★専門学校 早稲田国際ビジネスカレッジ

*********************************************************************

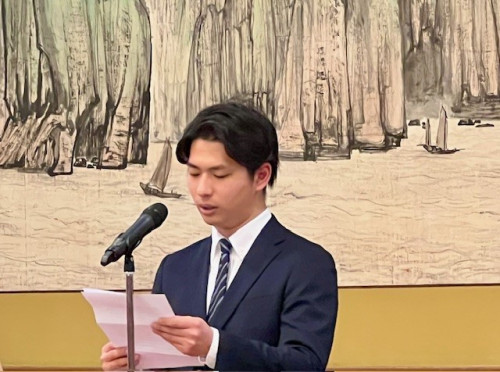

(本报讯)1月10日,中国驻日本大使馆举办2025年留日学子学人春节招待会。吴江浩大使出席并致辞,施泳公使致祝酒词,在日中国留学生、学者300余人,使馆各部门负责人和相关代表参加。

吴江浩向留日学人致以亲切问候和新春祝福。他表示,2024年是实现“十四五”规划任务目标的关键一年,在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下,中国经济实力、科技实力、综合国力持续增强,传统产业转型升级,新质生产力稳步提升,高质量发展不断迈上新的台阶。

吴江浩表示,去年习近平主席同石破茂首相在秘鲁会见,确认全面推进中日战略互惠关系,一致同意共同致力于构建契合新时代要求的建设性、稳定的中日关系,为两国关系发展提供了关键政治引领。王毅外长同岩屋毅外相会谈,就加快落实领导人共识、积极开展两国人文交流合作、推动中日关系沿着正确轨道健康稳定向前发展达成多项共识。一年来,中日各层级互动明显增多,各领域交流合作进一步提升,中日关系逐步走上改善发展的轨道。

吴江浩充分肯定留日学人在服务祖国发展和推进中日交流合作方面作出的积极贡献。对留学生们在学习科研之余,开展丰富多彩的文体活动,积极参与“中国节”等活动的志愿服务表示赞赏。希望广大留日学子学人继续发扬爱国报国的光荣传统,刻苦学习、勤勉工作,讲好中国故事,传播中国声音,为促进中日交流贡献积极力量。大使馆就是大家在日本的家,将一如既往为大家提供全方位的服务,为大家的学习、生活、工作营造更好环境。

学者代表、东京大学医学部研究员唐伟表示,来到使馆过年,深切感到祖国的关怀和集体温暖。近年来,祖国在科技领域的快速发展,让大家倍感振奋和骄傲。呼吁留日学人继续锐意进取,以更加积极的姿态,推动中日两国在教育、科技等领域的交流合作,将个人成长与祖国发展紧密结合,为强国建设贡献力量。

留学生代表、东京科学大学博士生王成蹊表示,感谢使馆领导、老师一直以来对留学生的关心支持。作为新时代留学生,将牢记习近平总书记的嘱托,心系“国家事”,肩抗“国家责”,努力学习、刻苦钻研,积极投身科技自立自强,讲好中国故事的伟大实践,交出一份精彩的青春答卷。

招待会上,留学生们尽展才艺,乐器合奏、舞蹈表演、集体合唱等节目精彩纷呈,为招待会增添了热烈喜庆的节日氛围。大家纷纷表示,回到使馆过年,像回家一样温暖,深刻感受到了祖国的关怀和牵挂。在举国欢度春节之际,全场人员共同祝愿祖国繁荣昌盛,国泰民安。

2025年1月9日,阳光和煦,海风轻拂,美丽的海滨城市厦门迎来了一个历史性的时刻。香港恒生大学传播学院院长曹虹(旨言)教授与华侨大学新闻与传播学院常務副院长王桂亭在此正式签署了一项具有深远影响的合作备忘录。双方宣布将携手共建人工智能新闻与内容研发基地,旨在通过前沿技术的革新应用,为全球文化传播领域注入新的活力,特别是为海外媒体提供更为丰富、高效且个性化的内容服务。

香港恒生大学传播学院在传媒学术领域享有盛誉,从新闻学、传播学到人工智能传播学的开创性探索,不断引领学术前沿。该学院在新闻教育、研究和技术创新方面始终保持领先地位,培养了一大批具有国际视野和创新精神的传媒人才。香港恒生大學傳播學院目前以商業傳播、科技傳播及人工智能傳播為核心發展方向。而华侨大学新闻与传播学院则多年来致力于推动海外华人华侨新闻传播工作,为海外华文媒体输送了大量优秀人才。此次两所学院的强强联合,不仅是对双方学术实力的高度认可,更是对未来媒体发展趋势的一次精准把握和共同探索。

此次两所学院的强强联合,不仅是对双方学术实力的高度认可,更是对未来媒体发展趋势的一次精准把握和共同探索。

备忘录的签署仪式上,双方还宣布将共同开发“AI新闻与内容服务开发研究”项目。该项目旨在利用人工智能技术提升新闻内容的生产效率、准确性和个性化程度,为海外媒体提供更为精准、高效的内容服务,助力其在全球化竞争中脱颖而出。

此外,香港爱传播集团董事长王运丰博士及中华文化传播协同创新中心主任(前华侨大学校长)贾益民教授也簽署備忘錄。双方计划在人工智能研发的基础上,为海外媒体提供中文、英文、法文、德文、西班牙文和阿拉伯文六种语言的新闻及内容服务,推动海外华文媒体向多语言、跨平台的方向发展,为全球读者提供全方位、多元化的内容资讯。

在签署仪式现场,厦门的蓝天白云和温暖阳光似乎也在为这一历史性的合作加油鼓劲。厦门这座美丽的海滨城市以其宜人的气候和独特的风景吸引了无数游客和学者。而今天的合作备忘录签署仪式,无疑也为这座城市增添了一抹亮丽的色彩。

人工智能技术的快速发展为海外媒体带来了前所未有的机遇。通过智能算法和大数据分析,媒体可以更准确地了解受众需求,提供个性化的内容服务;同时,人工智能技术还可以提高新闻内容的生产效率和质量,降低运营成本,增强媒体的竞争力。此次香港恒生大学传播学院与华侨大学新闻与传播学院的合作,无疑将为海外媒体行业注入一股新的活力,推动其向更加智能化、高效化和个性化的方向发展。

展望未来,随着人工智能技术的不断成熟和应用领域的不断拓展,我们有理由相信,香港恒生大学传播学院与华侨大学新闻与传播学院的合作将结出更加丰硕的成果。双方将携手共进,共同探索新闻传播领域的新机遇、新挑战和新可能,为全球文化传播事业的发展贡献智慧和力量。

~1月以降も出願が可能な入試日程あり!就職に有利なバイオ分野を学ぼう‼~

日本でただ一つの「バイオの総合大学」である長浜バイオ大学(滋賀県長浜市)が、本年度も留学生の積極募集を行っている。2025年の年明け以降に出願が可能な留学生入試制度をC日程、D日程の2回設けており、C日程は今月6日から申込受け付けが開始されている。試験会場は同大学キャンパスのほか、京都会場やオンラインでの受験も選択可能だ。

長浜バイオ大学はかねてから、「日本留学アワーズ(日本語学校の教職員が選ぶ留学生に勧めたい進学先)」に度々入賞するなど外国人留学生に対する手厚いサポートに定評がある。すでに入学金の全額免除を実施しているが、来年度からは入学までに日本語能力試験(JLPT)のN2に合格している留学生全員に対し、授業料を50%免除する経済支援も行う。この減免措置は入学後の2年次以降も、成績基準をクリアしていれば4年間継続して受給することが可能だという。理工系の学部に進学を考えている留学生は、入学することで経済的な負担が大幅に軽減され、勉学や研究に集中できる環境が得られる。

長浜バイオ大学の教育を特色づけるバイオ分野は、21世紀を担う有望産業として国内外で注目されていて、専門技術を身につけ、将来国内外で安定した就職を希望する人にとって、特に魅力的な選択肢といえる。同大学には留学生の募集学科としてフロンティアバイオサイエンス学科、バイオデータサイエンス学科、アニマルバイオサイエンス学科の3学科があり、伝統的な医薬、環境、食品、化学、情報技術(IT)の5分野に加え、製造業や流通、医療福祉も含めるとカバーする領域は多岐に及ぶ。さらに最近は感染症に対する最先端研究で世界的に注目を集める医療科学やデータサイエンス、AI(人工知能)などの新領域も学ぶことができる。中でも、今年度から開設されたバイオデータサイエンス学科は、バイオデータを駆使した様々なデータ分析と情報活用の技術を修得でき、卒業後は多彩な領域での活躍が見込まれる。

目下、同大学の就職希望者の就職率は例年ほぼ100%で推移しており、大学院への進学者も多い。世界トップレベルの研究水準は高く評価されており、教員一人あたりの科学研究費補助金獲得額が2001年以降に設立した大学中全国第1位、科学誌「ネイチャー」への教員の論文掲載数でも私立大学中トップ10にランクインしている。

同大学には日本人学生が留学生の学習サポートを行うチューター制度や、専任スタッフが就学サポートを行う留学生相談室などの相談窓口も充実しており、いざという時に安心できる体制が完備している。

長浜バイオ大学の留学生入試(2025年4月入学生募集)は、2月7日に入試が行われるC日程の出願を現在受け付け中で、申込締切りは1月24日。また2月12日から28日まで出願を受け付ける最終D日程の試験は3月11日に行われる。

なお、長浜バイオ大学の留学生入試では、事前に日本留学試験(EJU)を受験していなくても出願が可能で、受験している場合には試験結果を提出すれば選考の参考とする。入試の選考方法は書類審査と面接(口頭試問)で、面接は対面型、オンライン型の中から受験者が出願時に選択できる(オンライン型の場合には、Zoomを活用)。

★留学生入試に関する問い合わせ先:TEL 0749-64-8100(入試係)

★長浜バイオ大学 外国人留学生特別入学試験要項

********************************************************************************

<留学生新聞>最新号 電子版にて配信中!

★中国語版2024年12月15日号 配信開始!

https://cdn.goope.jp/176510/241216110005-675f89a54df21.pdf

★ベトナム語版 10月最新号 配信中!

https://cdn.goope.jp/176510/241017134955-67109773491f2.pdf

★英語版(2024年版)配信中!

https://cdn.goope.jp/176510/240716135651-6695fd9399447.pdf

********************************************************************************