新着情報(最新消息)

政府は2月18日、経済連携協定(EPA)に基づき来日した看護師・介護福祉士候補者について、滞在期間中、最後の国家試験に不合格となっても、一定の条件に該当する場合には滞在期間延長を認める措置を閣議決定した。該当するのはインドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国との間に結ばれた協定及び交換公文により、令和4年度又は5年度に入国した対象者。日本での就労・研修期間を1年間に限り延長することで、国家試験の受験機会をもう1回得られるようにする。

同様の特例措置は平成23年以降、これまでに計7回に渡り継続して行われてきた。政府は上記3か国からの要請がなされていることへの外交上の配慮によるもので、「該当者が国家試験を受験する機会が増え、合格者の増加につながることが期待される(外務省筋)」としている。一方で国内の介護現場の担い手が不足する中、原則として求めてきた国家試験の合格よりも人材確保を優先せざるを得ない現状が反映された形だ。

日本政府と各国政府が交わした協定や交換公文によれば、EPAは日本の看護師・介護福祉士の国家資格取得を目的としており、看護師候補者は最大3年間、介護福祉士候補者は同4年間、それぞれ日本での在留(在留資格「特定活動」)が認められている。原則として、在留期間中に国家試験に合格した場合に滞在期間が延長され、最終年度の試験に不合格の場合、雇用計画を終了し本国へ帰国するルールとなっている。

ただ今回閣議決定された特例措置によって、上記の時期に来日し、令和6年度に受験した国家試験の得点が一定水準以上の場合には、受入れ機関の支援を得て次年度の国家試験合格を目指す意思が確認されること等を条件に、滞在延長が許可される。

*************************************************************************

今年1月の1か月間に、日本へ新規入国した外国人は昨年同月比100万人増の345万2595人で、昨年12月(331万3484人)を上回り、2か月連続で過去最高の数を更新した。

出入国在留管理庁がまとめた速報値によると、1月新規来日者の出身国・地域別では韓国(93万7507人)が引き続き最多だが、中国(大陸)が昨年12月比で27万人増の80万2847人まで急伸しトップに肉薄している。台湾も同10万人増の57万8486人と好調で、いずれも観光客を中心としたインバウンドの急増が背景にある。一方で、香港は23万7277人(中国香港23万1387人・英国香港5890人)で前月より3万人強減った。このほか、米国(17万2726人)、オーストラリア(13万8490人)、タイ(9万3900人)、マレーシア(7万3577人)、フィリピン(6万816人)、インドネシア(5万7427人)も合わせると、1月は計10か国・地域からの新規入国者数が各5万人を超えている。

なおベトナムは2万3499人、ネパールは4114人と、いずれも他の主要国・地域に比べると比較的少なめだった。

令和5年度中に日本の大学が外国企業との間で行った共同研究が、前年度比で37件増え429件に達したことが、文部科学省の行った調査から明らかになった。件数ベースではコロナ禍前の令和元年以降最多となった一方で、共同研究費の受入額は同3年度(約31億円)をピークに2年続きで減少しており、対前年比マイナス1.75億円(6.6%減)の24憶9300万円だった。近年厳しさを増す国際的な経済環境も影響しているとみられる。

該当する共同研究実績を個別の大学別でみると、実施件数では東京大学(44件)が、共同研究費受入額では京都大学(約4.9億円)がそれぞれトップで、上位30位までは軒並み国公立大学が並ぶ。私立大学では慶應義塾大学が実施件数で3位、受入額で5位となったほか、早稲田大学や東京理科大学がランクインしている。私大の実施件数はのべ89件で、受入額は総計3億円余りに止まった。

なお国内を含めた民間企業との共同研究全体では、件数ベースで885件(2.9%)、受入額で約50億円(5.2%)、それぞれ前年度より増加している。

上記は文科省が定期的に行っている「大学等における産学連携等実施状況について」の調査に基づくものであり、今回は昨年度末時点で国公私立大学及び高等専門学校等の計1049機関から回答を得た。

*****************************************************************************

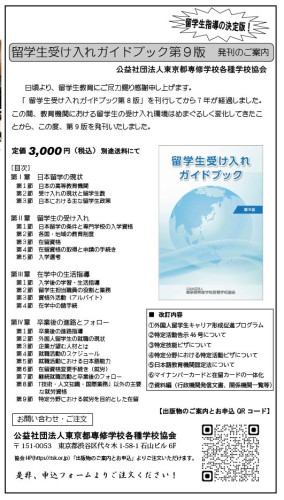

東京都専修学校各種学校協会(東専各協会)では、長年にわたり刊行している「留学生受け入れガイドブック」をこのほど改訂し、教育機関や個人等からの申込受付を開始した。同書は、日本留学の現状から外国人留学生の受け入れ、在学中の生活指導、卒業後の進路とフォローまで留学生サポート全般について詳細に取り上げ、受け入れ教育機関等から好評を得ており、9版目を数える今回はコロナ禍期を挟み7年ぶりの大改訂となった。

この間、留学生をめぐる内外の状況は大きく変化し、日本での就労を目的とする在留資格「技術・人文知識・国際業務(「技・人・国」)」の一本化や在留資格「介護」の新設、日本語教育機関認定法の施行等を経て、近くマイナンバーカードと在留カードの一体化も視野に入る。とりわけ専門学校を卒業した留学生に関しては、美容や調理・製菓分野に対する国・自治体の育成事業の開始、在留資格「特定技能」の創設、「特定活動46号」の対象化等に加え、「技・人・国」の在留資格要件が柔軟化される「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の認定制度も開始されるなど、あらたな取組が目白押しだ。今改訂では、これらの制度改正も網羅し解説を充実させたほか、留学生受け入れに関する重要サイトに即アクセス可能なQRコードを随所に盛り込み、受け入れ機関の関係者らが、個々の懸案に対し実務で即活用できる構成となっている。

同書は、専門学校の留学生担当者らを主対象として編纂されているものだが、在学中の生活指導等、全編に盛り込まれた内容は概ね大学等にも共通しており、専門学校に数多くの留学生を送り出している日本語教育機関を含め、幅広く教育機関関係者全般に活用され得る。東専各協会では「各校における留学生の受け入れに係る基盤の強化や体制の整備に向けて、この冊子を有効に活用いただきたい」としている。

※「留学生受け入れガイドブック(第9版)」に関する申し込みは下記↙↙にて受け付け中!

出版物のご案内とお申込|公益社団法人東京都専修学校各種学校協会

*****************************************************************************

★中国語版2025年1月15日号 配信中!

「まだ間に合う!年明け留学生入試特集2025」

https://cdn.goope.jp/176510/250115105232-678714e0318bf.pdf

********************************************************************************

【留学生を積極募集中の専門学校情報!】

★日本健康医療専門学校

★東京未来大学福祉保育専門学校 留学生の皆様へ

https://www.sanko.ac.jp/tokyo-fukushi/abroad/

★東京外語専門学校

★日本電子専門学校

★中央工学校

https://chuoko.ac.jp/event_onlined_intl/

★日本工学院専門学校

★専門学校 早稲田国際ビジネスカレッジ

********************************************************************************

【年明け以降も出願できる!主要大学の留学生募集情報】

★駒沢女子大学 2025年度入学者選抜要項(2月14日出願締切!)

https://www.komajo.ac.jp/uni/admission/admission_system.html?id=01**

★大阪国際大学 入試情報サイト(2月20日出願締切!)

https://oiuvoice.com/?_ga=2.179173476.1176320719.1687774045-782206422.1629854656

★大東文化大学大学院 説明会・進学相談会(Youtube動画あり)

https://www.daito.ac.jp/education/graduate_school/admission/conference.html

★長浜バイオ大学 外国人留学生特別入学試験要項

★聖学院大学 留学生入試

https://www.seigakuin.jp/admissions/exam/tokubetsu/to_03/

★多摩大学 留学生選抜要項

https://www.tama.ac.jp/admissions/wp-content/uploads/2023/06/eab26b16838c3cfcb49f63cf0e4ac048.pdf

★静岡産業大学 受験生サイト

https://www.ssu.ac.jp/for-applicants/

******************************************************************************

中央教育審議会(中教審)の大学院部会が2月7日に開催され、これまでの審議内容について整理が行われた。昨年末に文部科学省が高等教育局長通知で発出した「大学院入学者選抜実施要項」の見直し概要には、「年齢、性別、障害の有無、国籍、経済状況、居住地域等に関して多様な背景を持った学生の受入れに配慮する」ことや、入試方法について各大学院の判断により「多様な入学者の選抜を工夫することが望ましい」とする内容が追記された。

大学院部会で今回主要な論点の一つとなっている「多様な学生・教員の受入れ促進」に関しては、委員の間から、今、日本がアジアやASEAN、グローバルサウス諸国の学生から見て必ずしも魅力的な留学先とはなっておらず、原因の議論が必要との指摘があったほか、日本で学位を取得した留学生が日本社会で活躍していけるよう、多様性、包摂性のある地域・社会の構築や、教育と社会との接続の在り方について議論を促す意見が出ている。

また大学院では英語による講義も多いことを踏まえ、学士課程段階からの教育の英語化や、海外から優秀な研究者を呼び込むための体制づくり等を訴える声もある。

中教審では、2040年までの「博士人材3倍増」を目標に掲げており、今後の大学院部会の議論においては社会人学生や外国人留学生等、多様な学生に対応する教育・研究指導の在り方が焦点となりそうだ。

★「私立大学の安易な公立化は避けるべき」〜文科相

あべ俊子文部科学大臣は先週の定例会見で、大学進学者数が今後大幅に減少していく状況を踏まえ、高等教育機関の再編・統合・縮小・撤退等を進めていくことも求められているとしつつ、昨今、地方で要望が相次いでいる私立大学の公立大学化について、地方公共団体の判断事項ではあるものの、「安易な設置は避ける必要がある」と釘をさした。

関係する地方公共団体に対し、あべ大臣は公立化が真に地域に貢献するものとなるよう、▶地域の人材需要の課題、▶定員充足の見込みとそれに見合った学部学科の編成、▶財政負担と将来の運営の見通し、等を慎重に検討した上で、是非を判断していく必要があると述べた。

文科省の推計では、2040年に大学進学者は現在比27%減の46万人まで縮小する見通し。

★日本留学試験(6月)の出願開始 3/6が締切日

2025年度の第1回目となる日本留学試験(6月試験)の出願が、先週2月10日から開始された。今年度までは金曜日が出願締切日だったが、2025年度試験からは1日早い木曜日に変更されている。6月試験の締切日は、今年度中の3月6日(木)17時と時期的に早いので、受験予定者はあらかじめ申込を忘れないようにしたい。

日本国内の受験者は一律、EJUオンラインにて出願を行う必要がある。試験日は6月15日(日)となる。

*****************************************************************************

★中国語版2025年1月15日号 配信中!

「まだ間に合う!年明け留学生入試特集2025」

https://cdn.goope.jp/176510/250115105232-678714e0318bf.pdf

********************************************************************************

【年明け以降も出願できる!主要大学の留学生募集情報】

★駒沢女子大学 2025年度入学者選抜要項(2月14日出願締切!)

https://www.komajo.ac.jp/uni/admission/admission_system.html?id=01**

★大阪国際大学 入試情報サイト(2月20日出願締切!)

https://oiuvoice.com/?_ga=2.179173476.1176320719.1687774045-782206422.1629854656

★大東文化大学大学院 説明会・進学相談会(Youtube動画あり)

https://www.daito.ac.jp/education/graduate_school/admission/conference.html

★長浜バイオ大学 外国人留学生特別入学試験要項

★聖学院大学 留学生入試

https://www.seigakuin.jp/admissions/exam/tokubetsu/to_03/

★多摩大学 留学生選抜要項

https://www.tama.ac.jp/admissions/wp-content/uploads/2023/06/eab26b16838c3cfcb49f63cf0e4ac048.pdf

★静岡産業大学 受験生サイト

https://www.ssu.ac.jp/for-applicants/

********************************************************************************

【留学生を積極募集中の専門学校情報!】

★日本健康医療専門学校

★東京未来大学福祉保育専門学校 留学生の皆様へ

https://www.sanko.ac.jp/tokyo-fukushi/abroad/

★東京外語専門学校

★日本電子専門学校

★中央工学校

https://chuoko.ac.jp/event_onlined_intl/

★日本工学院専門学校

★専門学校 早稲田国際ビジネスカレッジ

*******************************************************************