新着情報(最新消息)

春游“升温”,外出踏青!小学生:激动得彻夜未眠

天候が次第に暖かさを取り戻すにつれ、広州の小中高校では、春のピクニックや探求型の見学学習がたけなわの時期を迎えた。3月17日、広州市越秀区の永曜北小学校では全校生徒が番禺区にある宝墨園に赴き、美しさと魅力に満ちた嶺南文化を見学した。生徒たちはもう長いこと、校外散策に出かけられる日を待ち望んでおり、今回のピクニックの情報が伝わると、ほぼ全生徒が行く意思を示し、当日欠席する者はごくわずかにすぎなかった。父兄も学生も、溢れる期待を抑えることができなかったようで、学校側によれば、早朝6時過ぎに子女を学校まで送ってきた父兄すらいたという。「今日ピクニックがあるという話を昨日聞き、昨夜は興奮し一睡もできなかった」という生徒がいた一方で、ピクニックに向かうバスに座ったある5年生の男子生徒は、自分の鞄を指さし、「僕は今朝6時半に起きたよ。1週間前に学校がピクニックに連れて行ってくれるんじゃないかという予感がしたので、前もってこんなにたくさん美味しいものを用意しておいたのだよ」と語っていた。

随着天气逐渐回暖,广州中小学春游、研学活动进入高峰期。3月17日,广州市越秀区永曜北小学组织全校学生前往番禺区宝墨园,一睹岭南文化之美。

学生们渴盼外出踏青已久,此次春游消息一出,全校近乎全员出动,请假者寥寥。家长和学生都难掩期盼,校方称,甚至有家长清晨6点多就把孩子送到了学校。

“昨天听说了今天春游的消息,我就一直激动,昨天一晚上没睡着。”坐在春游大巴上,五年级一名男生指着自己的书包说,“我今天早晨6点半就起床了。早在一个星期前我就预感到学校会安排春游,你看我提前准备了这么多好吃的。”

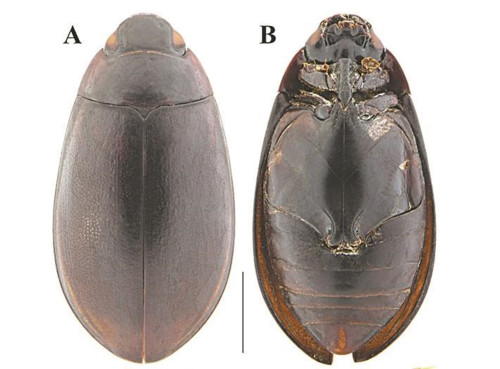

韶关丹霞山发现龙虱属野螟属3个昆虫新种

3月18日、記者が韶関市の丹霞山保護区管理局から得た情報によると、数日前に丹霞山の新たな昆虫種である「丹霞真龍虱(丹霞ゲンゴロウ)」が正式に発表され、これにより丹霞山で発見・命名された昆虫の新種は8種となった。中でも丹霞ゲンゴロウや、採集者の中山大学修士生の名前に因み名づけられた「麦祖斉短胸龍虱(ゲンゴロウ属の新種)」、及び「短细突野螟(アワノメイガ属の新種)」などはいずれも、中山大学の国家公園創立科学考察チームが近年新たにその存在を見出したものだ。2023年3月までに、丹霞山ではすでに39種に上る生物の新種が発見されたことになる。専門家によると、これらの新発見は、丹霞山の生物多様性だけでなく、同地域の地形が独特の自然生態系を有していることを表しており、丹霞山が極めて特殊で珍しい生物種を多様に育んでいることの意義を物語る。

3月18日记者从韶关丹霞山保护区管理局获悉,丹霞山昆虫新种——丹霞真龙虱于日前正式公布,至此在丹霞山新发现和命名的昆虫新物种已达8个,其中丹霞真龙虱、麦祖齐短胸龙虱和短细突野螟均为中山大学国家公园创建科考组近来新发现。

截至2023年3月,丹霞山已发现新物种39个。相关专家表示,这些新种的发现不仅丰富了丹霞山的物种多样性,同时也反映出丹霞山这样的丹霞地貌区域具有相对独特的生境和生态区系,说明丹霞山具有极为特殊和珍贵的生物多样性价值。

かつて清代の詩人である屈大均は木綿の花(キワタ)を評し、“高さが十丈もあろうかという木綿はまるで珊瑚樹(サンゴジュ)のようで、その花が咲けば朝焼けの空よりもさらに鮮やかなり”と詠んだ。広州人にとって、春は木綿の花を抜きにしては語れない。陽春の3月、広州では天の半分が、盛りを迎えた木綿の花で赤く染め抜かれる。最近広州の街を歩けば、どこでもお馴染みの木綿の花々が満開で、まるで空一面が夕日で赤く染まり、遥か彼方まで降り注ぐかのようだ。木綿の花は満開になると鮮やかな赤で彩られつつも、どことなく洒落て見え、散り際も変わらず赤さを保ち、萎れることなく、嶺南エリアだけにある独特な芸術作品のような趣を呈している。海殊区にある路面電車の猎徳大橋南駅で、らせん階段沿いに猎徳大橋を上ると、眼下には、路面電車と木綿の花が、同じ画面のフレームに収まる絶景が見渡せる。枝の先端まで、燃えるように鮮やかな木綿の花が散りばめられ、きらきらとアクティブに咲き誇る姿が、まさに春たけなわの情景を醸し出している。陽光の下、路面電車と真っ赤な木綿の花が交錯すると、画面は一瞬、ロマンチックでファンタジーな世界へと移り変わり、まるで架空の二次元世界へと迷い込んだかのようだ。

“十丈珊瑚是木棉,花开红比朝霞鲜”。广州人的春天,离不开木棉花。阳春三月,广州已被盛放的木棉花染红半边天。近日,走在广州街头,街坊随时可见熟悉的木棉花绽放,如漫天红霞洒满天际。木棉盛开时红艳但不俗气,落英时依旧火红不萎靡,绘出了专属岭南的画章。

在海珠有轨电车猎德大桥南站,沿着旋转楼梯登上猎德大桥往下就能俯看到有轨电车与红棉同框的画面。娇艳似火的木棉花朵缀满枝头,开得灿烂而热烈,呈现出一派春意盎然的景象。阳光下,当有轨电车与红色的木棉花下驶过,画面变得浪漫、梦幻起来,仿佛进入了二次元的世界。

~マスク着用は「個人の判断」、必要な場合に着用を求める余地も残す~

政府が今月13日より、マスクの着用方針を変更したことに伴い、日本語教育機関の現場における対応も大きく変わった。日本語教育機関の団体連絡協議会が、内閣官房の方針を踏まえ、このほど業種別の感染対策ガイドラインを再度見直し、同日から適用されている。

新たなガイドライン(第8版)によれば、三密の回避やソーシャルディスタンス確保など基本的な感染対策の徹底は引き続き堅持される一方で、マスクについては、「個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねる」と記載。授業の際の対応ではこれまで「教師、学生とも正しくマスク着用を心掛ける」としていた部分を削除した。

ただ、「感染対策上又は事業上、環境や感染状況により必要がある場合、各日本語教育機関の判断で、マスクの着用を求めることができる」ともしている。こうしたケースでのマスクの種類は、入手困難な場合を除き、不織布マスクを励行するよう促した。

また職員室など校舎内においては、会話する場合にマスク着用を励行する目安としていた距離(2メートル)に関する規定を削除し、いずれも「人と人が触れ合わない距離」を保てない場合に改めた。学生が入国時(学生ピックアップや入寮時)の対応に関しても、これまでは職員がマスクを着用し学生を出迎えに行くとしていた規定から、マスクの着用が削除され、空港から滞在先までの移動や入国後の待機と同様、学生の出迎えについても、「国の指示に従う」と改められた。

同様に、「入国後の学生の体調管理については一定期間留意する」としていた文言が、新たなガイドラインでは削除されている。

★日本人の中国渡航、ビザ免除措置は依然停止のまま

~中国が観光含む全てのビザ申請受付を再開~

中国北京の在中国日本国大使館は、日本人の中国渡航に必要な手続きに関して、3月15日の時点では日本人に対するビザ免除措置(15日間)が停止されたままであることを明らかにした。中国政府は同日より観光を含むあらゆる種類のビザ申請を受け付ける方針を発表しており、これに際してコロナ禍前まで日本人向けに適用されていた滞在15日以内のノービザによる入国が再開されるのではないかとの憶測が広がっていた。現状では中国渡航に際しては事前に、所定のビザ申請手続きと、搭乗前48時間以内のPCR検査陰性証明、及び検査結果のアプリによる申告が必要となる。

なお中国駐日本大使館の発表によると、今回の措置に伴い、コロナ禍前の2020年3月28日以前に発給された中国ビザも効力停止が解除され、有効期限内であれば訪中が可能となった。

*******************************

“花式”出圈!广东文旅局长“卷”上天

全国各地で文化観光業の復調ペースが速まるのに合わせ、広東省の文化観光局長らが、従来の職域を超えて、地域の歴史にタイムスリップし昔風のいでたちに変装したり、芸に臨んで限界にチャレンジするなどの方法で、各地における文化旅行資源の人気を競い合うPR合戦を繰り広げている。例えば雲浮市の文化観光スポーツ局長は高高度の上空からダイブし、自らスカイダイビングを敢行してまで故郷の宣伝に努め、鶴山市文化広電局長の謝文清氏は通常のスーツと革靴姿から、(広東省の伝承武術である)「詠春拳」の師匠へと姿を変え、また江門市蓬江区の文化広電観光体育局副局長である朱婉姫氏は人気ドラマ「狂飆」の撮影場所に赴き、香港風、中国大陸風、粤劇風の各スタイルで自ら演出を行っている。これら人材の宝庫といえる局長らが、多彩なPRスタイルで知名度を上げたことで、広東省の文化旅行産業がハイクオリティ発展に向けた底力を有することを人々に知らしめることとなった。同時にこれらは、ネット世界での人気度がモノを言う時代にあって、一地方の文化旅行産業が既存の枠を突破し、より多くの人々に支持されるようになるための新たな試みと言える。

随着全国各地文旅复苏的加速,广东的一批文旅局长也“豁”出去了,用变装穿越、秀才艺、挑战极限等方式,掀起宣传本地文旅资源的“内卷”浪潮。

如,云浮市文化广电旅游体育局局长更是从高空纵身而跃,“卷”上天也为家乡“代言”;鹤山市文化广电旅游体育局局长谢文清从西装革履变装成咏春宗师;江门蓬江区文化广电旅游体育局副局长朱婉姬在《狂飙》打卡地演绎港风、国风、粤剧风……

广东这些“宝藏”局长“花式”出圈,既让人看到广东文旅高质量发展底气所在,也让人看到流量时代地方文旅“破圈”突围的新尝试。