新着情報(最新消息)

政府は2月21日、「日本語教育機関の認定等に関する法律案」を閣議決定した。同法案は日本語教育の適正・確実な実施を図る観点から、文化庁を中心に国会提出の準備が進められてきた。近年、在留外国人の増加と共に、日本語学習のニーズが拡大している現状を踏まえ、「日本語教育機関の質の維持の向上」を目指す。

具体的には、①質が担保された日本語教育機関を「認定日本語教育機関」として認定する制度、②「認定日本語教育機関」で日本語を指導することができる「登録日本語教員」の資格制度、の両スキームを新たに創設する。閣議決定を受けた会見で、永岡桂子文部科学大臣は「今後、国会審議を通じて、法律案の内容や必要性を丁寧に説明し、速やかな成立を目指していきたい」と述べた。

★介護福祉士候補者などの在留期間を再延長

経済連携協定(EPA)に基づき、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国から入国した看護師・介護福祉士候補者の内、滞在期間中の最後の国家試験に不合格となった者について、政府は滞在期間を再延長する決定を行った。通常は同期間中に行われる試験に合格できない場合、帰国しなければならないルールだが、一定の条件に該当する場合には、追加的に1年間か1年6か月間の滞在期間延長を容認する。国内の介護福祉士などが慢性的に不足している現状を踏まえた措置。また滞在期間が延長されることで、対象者が国家試験を再受験するチャンスが増え、合格者の増加につながることが期待されるという。政府はこれまでに、同様の閣議決定を計6回繰り返している。

★「大学の世界展開力強化事業」 来年度は米国との連携を対象に

文部科学省が毎年実施している「大学の世界展開力強化事業」で、令和5年度は米国を軸とした大学間連携の取組が対象となることが発表された。同事業はグローバル人材の育成や大学教育のグローバル展開力強化を目的としており、日本人学生の海外留学と外国人学生の受入れを行う大学間連携プログラムを、最大5年間、財政的に支援している。連携の対象は日本にとって戦略的に重要な国・地域から例年選ばれていて、今年度は英国、インド、豪州などインド太平洋地域との連携プログラムが対象だった。今回、「米国等との大学間交流形成支援」として米国を選定した理由について文科省では、国際競争力の土台となる研究力が世界トップ水準で、日本にとり国際的に最も重要なパートナーであることのほか、コロナ禍で停滞した留学交流を立て直す上で、国際オンライン教育を主導する米国と教育プログラムで連携することの必要性を挙げている。

事業の対象となるのは先導的な大学間交流モデルの開発、質保証の共通フレームワークの形成、単位の相互認定、オンラインを活用した国際協働学習などで、計13件程度が採択される見通し。文科省では来年度の当初予算案に13.5億円を計上しており、3月にも公募説明会を行う。

************************************************

机器人造机器人!“千亿镇”施展“佛山功夫”

ロボットがネジ回しの職務を担うかと思えば、24時間稼働のロボットがロボットを製造する全自動の無人生産ラインまである。ここで目にする光景は、SF作品に出てくる未来ファクトリーにかなり近いものだが、今年の新春、南粤の大地においては、すでに現実のものとなった。GDPの1千億人民元超えを果たした広東省内で二番目の鎮である佛山市順徳区北滘鎮を訪ねると、そこには、中国で初めて無人搬送ロボットを生産する、自動生産ライン(ファクトリーオートメーション)上の「ロボット労働者」がおり、十八番となる「武芸」を披露していた。

机器人“上岗”拧螺丝、可24小时运行的“机器人造机器人”全自动无人生产线……这些看似颇为科幻的“未来工厂”,今年春天在南粤大地已成为现实。走进广东第二个“千亿大镇”佛山顺德北滘,看中国首条生产重载机器人全自动化生产线上的“机器工人”的十八般武艺!

陌上花开,广州油菜花田拥抱春天

寒暖の変化が激しく、春風がそよそよと吹き始めるこの時期、「花城」広州の春は、周りを花の大群に取り囲まれながら、ひそやかに私たちのもとへと忍び寄る。最近、黄埔区逕下村で、黄金色のアブラナが咲く一面の花畑が、ホットスポットとして注目を集めた。観光客や市民が評判を聞いて鑑賞に訪れ、記念写真に収めているという。アブラナの花が咲くのは通常、春3月から4月にかけてだが、嶺南地方の気候は温暖であるため、当地の花畑では2月末に早くも満開となり、開花シーズンが一カ月ほど続く。逕下村は300年近くの歴史を有するが、郷村部の建設が絶え間なく進められるにつれ、その環境の素晴らしさで今や至る所に名声が知れ渡り、エコロジカルで暮らしやすいと、ネット上の“人気郷村”に躍り出ている。

乍暖还春,微风徐徐,花城广州的春天在一片花海的簇拥下,悄悄地来到我们身边。近日,黄埔区迳下村的一片金黄色油菜花田成为热门打卡点,游客、市民慕名而来观花赏景,拍照留念。油菜花的花期一般为春季3-4月,因为岭南气候温暖,所以本地的花田2月末就已经盛开,花期会持续一个月左右。迳下村有着近300年的历史,随着乡村建设不断推进,目前已经是远近闻名的环境优美、生态宜居“网红乡村”。

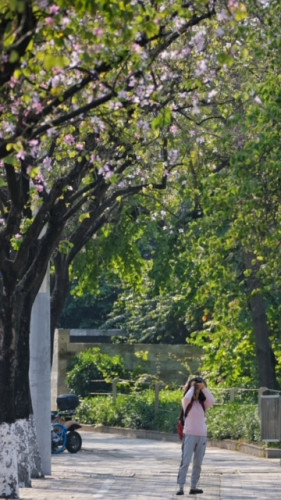

紫荆花开!广州人民北路成浪漫“花路”

雲一つない快晴の下、広州市の人民北路は再びハナズオウの花がロマンチックに咲き誇るシーズンを迎えた。広州の春は、ハナズオウの開花から幕を開ける。春風が頬をかすめる中、陽光の下に咲き放たれたハナズオウは艶やかで美しく、ピンクや白、紫の舞衣装を身にまとい、上品でしなやかに、緑で彩られた葉の間を風に揺られてひらひらと舞う。多くの市民が望遠レンズを手に、その模様を撮影していた。人民北路とハナズオウの最初の縁は、20世紀の1990年代に遡る。毎年春の初めになるとハナズオウが華麗に咲き乱れ、ロマンチックなその色彩が、春の息吹を肌で感じたいという思いへと人々を駆り立てるのである。

阳光明媚,广州人民北路又迎来紫荆花开的浪漫时节,广州春天的乐章,在紫荆花的开放中拉开序幕。春风拂面,阳光下绽放的紫荆花娇艳欲滴,披着粉的、白的、紫的“舞衣”,淡雅轻盈,在绿叶间随风飘舞,不少市民拿着“长枪大炮”拍摄。20世纪90年代起,人民北路便和紫荆花结下了缘分。每年的早春,紫荆花都会灿烂盛开,用浪漫的色彩告诉街坊们“该拥抱春天了”。

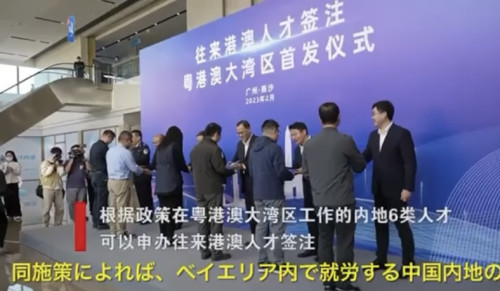

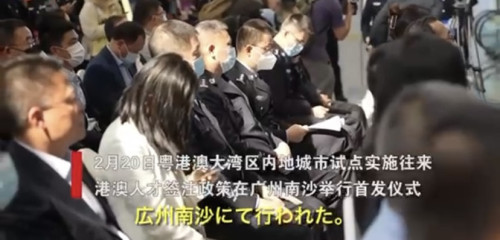

往来港澳人才签注新政落地,广州发出首批6份签注

該当する人材は、香港、マカオとの往来が随時可能に!有効期間が最長5年で、毎回30日まで滞在可能な香港・マカオとの人材往来政策がスタートした。2月20日、グレーターべイエリア(粤港澳大湾区)内にある中国内地の都市で、同政策が実施された初日に当たるこの日、広州の6名の研究科学者らに第一号の許可証が発給された。この人材往来制度にはどのようなメリットがあるのか?当事者たちの声を聞いてみよう!

这些人才往返港澳可以“说走就走”!最长有效期5年、每次最多可停留30天的往来港澳人才签注来了!2月20日,粤港澳大湾区内地城市实施往来港澳人才签注政策首日,来自广州的6名科研类人才获发首批往来港澳人才签注。人才签注有何便利之处?听听他们怎么说!