新着情報(最新消息)

厉害了!佛山这两座宋代古窑址正在参评“全国十大考古新发现”

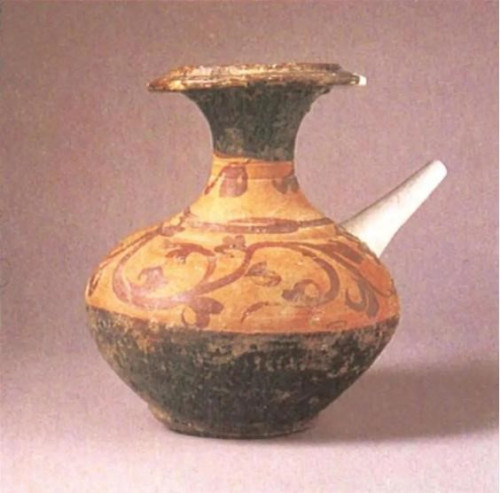

最近、佛山市の「奇石窯址」と「文頭嶺宋代石窯址」が、“2022年度全国(中国)10大考古学新発見”の第一段階における候補にリストアップされた。選ばれた全国32項目の内、広東地区から唯一入選を果たした佛山の2項目が、にわかに関心の的となっている。昨年末、佛山市は満場一致で「海のシルクロード都市連盟」への正式加入を認められていて、奇石窯址と文頭嶺宋代石窯址は揃って「海のシルクロード史跡」に認定されたばかりだ。これまで知名度がさほど高くなかったこれら古窯跡が、よもや“ダブル受賞”するなど、思いもよらぬことではないか。

近日,“佛山奇石窑和文头岭窑宋代窑址”出现在“2022年度全国十大考古新发现”初评的候选名单中。作为全国32个项目中广东地区唯一入选的考古项目,这两个古老的窑址顿时成为关注焦点。去年年底,佛山刚获全票通过正式加入“海丝申遗城市联盟”,奇石窑、文头岭窑窑址也双双被认定为“海丝”史迹。此前知名度并不太高的它们,为何能接连“中的”?

开跑!2023年广东首马——云浮大金山半马拉开帷幕

嶺南地方の春の訪れは早く、広東省では2023年最初のマラソンレース大会を迎えた。2月12日午前8時、省内の雲浮市で「大金山ハーフマラソン大会」が、まさに“先陣を切る“”形で出走した。新型コロナウイルス感染症が政府の定めた「甲類」伝染病から外れ、厳格な管理を要しない「乙類」へと分類変更されて、マラソンレースが再び我々のもとに帰ってきた。とはいえ、復活したのはレースだけではなく、それ以上に人々の活気と自信なのである。

岭南春早,广东迎来2023年首场马拉松赛事!2月12日上午8时,广东省云浮市“一马当先”——大金山半程马拉松率先开跑。新冠疫情被纳入“乙类乙管”后,马拉松归来,重启的不仅是赛事,更是活力与信心。

赏好物、看大秀,非遗嘉年华亮相广州塔

今年の元宵節(正月十五日)の期間中、20種類を超える無形文化遺産プロジェクトが広州タワーに勢ぞろいし、展示販売、展覧、公演、娯楽の全てが一体化した無形文化遺産カーニバルを開催した。活力に満ちた麒麟獅子舞の生パフォーマンスや、手指づかいが巧みな高州市の人形劇、聴く者を魅了する広東語の曲など、無形文化遺産を継承する人々は、精巧な作品だけでなく、鮮やかな凄技を披露し、観光客や市民に目から鱗が落ちるような思いを味わわせた。現地を訪れた観光客らは熱心に継承者と交流し、様々なアトラクションを通じて無形文化遺産への見識を深め、伝統文化の魅力を存分に体感していた。

今年元宵节期间,超过20个非遗项目汇聚广州塔,举行集展销、展览、表演、娱乐于一体的非遗嘉年华。

活力十足的麒麟舞表演、指掌乾坤的高州木偶戏、娓娓动听的粤曲……非遗传承人不仅带来精美的作品,还当场“炫技”,让市民游客眼界大开。

现场游客们踊跃与传承人进行互动,在游乐体验中加深对非遗文化认知,充分感受到传统文化之美。

★烟火气渐浓!广州百道名菜名点名汤名小吃出炉

2月7日、2022年広州国際グルメフェスティバルにおいて、広州の多彩な料理・点心・スープ・軽食の十八番(おはこ)が揃い踏みとなった。世界各地の名だたるグルメも一堂に集まり、百を超える新メニューに加え、嶺南地方を代表する数十軒の著名店が、プロの審査員らの厳格な選考を経た逸品を披露した。ランクインした料理の中には、陶陶居の「百年焼鵞」、南海漁村による「鶏油花彫蒸水晶蟹」などが含まれる。

今年の春節、広州の街頭は賑やかさが際立ち、飲食業界は大商いとなり、文化旅行市場も繁盛した。お馴染みの春節の光景が久々に街の隅々にまでみなぎり、人々のくらしの松明(たいまつ)に再び火が灯ったかのようだ。

2月7日,2022年广州国际美食节上,广州百道名菜名点名汤名小吃出炉。

来自世界各地的美食齐聚一堂,上百道岭南创新名菜、名点、名汤、名小吃,数十家岭南名店,在专业评委团的严格评选下展现于众。其中,上榜的名菜包括陶陶居的“百年烧鹅”、南海渔村的“鸡油花雕蒸水晶蟹”等。

今年的春节,广州的街头人来人往,餐饮行业订单满满,文旅市场繁荣兴盛,熟悉的年味在街头巷尾弥漫,点燃了久违的人间烟火。

★汕头渔灯赛会:海岛年味别样浓

2月8日午後、広東省汕頭市南澳県後宅鎮では、3年ぶりの漁火(いさり火)まつりを迎えた。各集落から集まった漁火チームは、地元の特色ある英歌隊、打楽器隊、旗持ちチームらに取り囲まれながら盛んにパレードして回った。通りの両側は大勢の観客で沸き立ち、歓声と爆竹音が一斉に鳴り響き、町全体が陽気でめでたい空気に包まれて、春節の濃密な雰囲気を最高潮に高めた。漁火まつりは漁民が過去一年間の豊作に対する喜びを表し、新たな年も海が平和で収穫が順調であるよう祈るためのもので、生活がより良くなることへの期待が込められている。今年は以前にも増して大会の規模が大きくなり、若者の参加者も増え、外地からも沢山の観光客が訪れた。

2月8日下午,广东省汕头市南澳县后宅镇迎来了时隔三年的渔灯赛会,各乡渔灯队在英歌队、鼓乐队、标旗队簇拥下穿梭巡游表演。

街巷两侧的观众人头涌动,喧闹声与鞭炮声齐鸣,整个县城一片祥和吉庆,将年味的浓烈气氛推向高潮。

渔灯赛会体现渔民对过去一年丰收的喜悦,祈望来年海上生产平安顺利,生活更好的愿望。今年渔灯赛会规模更大,参与的年轻人更多,活动也吸引了许多外地游客前来观赏。